Введение

Промышленный туризм давно стал одним из популярных направлений коммерческого туризма, способа работы с индустриальным наследием, ресурсом социокультурной ревитализации территорий [1] и одной из технологий корпоративных коммуникаций с различными стейкхолдерами - от сотрудников и их семей до медиа и широкой аудитории. В официальных документах, таких как Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 г. промышленный туризм определяется как посещение предприятий для понимания «процессов и секретов производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему» [2].Однако понятие промышленный туризм, на мой взгляд, является неточным и ограничивает потенциал индустриального наследия, связанный с историей и современностью заводов, шахт, карьеров, инженерно-технических сооружений, заброшенных военных объектов и объектов науки. Прежде всего, потому что на уровне коннотаций туризм воспринимается как массовый быстротекущий поток людей с краткими эфемерными отношениями с локацией. Напомним, что согласно З. Бауману «турист движется понарошку» в поисках «разнообразия и новизны» [3] для остроты ощущений и разрыва с рутиной повседневного опыта, а, следовательно, эфемерность туристической коммуникации с локацией обращает ту в глянцевую поверхность витрин торгового центра, соответствующей логике общества спектакля.

Локации также адаптируются к туристическому конвейеру, посредством коммодификации, карнавализации пространства с воплощением логики пере-изобретения традиций и нарочитой экзотизацией исторического наследия и современной культурной среды, то есть создания своего рода «ориенталистского» аттракциона, глубоко меняющего культурную и экономическую экосистему и крепко привязывающего онтологию местных сообществ к форматам массового туризма. Конечно, в случае действующего промышленного производства технологическая логика подчиняет себе туристическую, но и там цели «позитивных связей с общественностью» становятся преобладающими [4] и теневые стороны современного капитализма [5, 6, 7] чаще всего остаются за сценой. Другая неточность в понятии «промышленного туризма» кроется в том, что это направление увязывают с индустриальной составляющей истории и современности, имея в виду либо музеефицированные промышленные объекты, либо посещение действующих производств, обрамленное историческим экскурсом и визитом в корпоративный музей. Между тем практики культурного освоения инженерно-технической и научной материальности намного шире их понимания исключительно в «туристическом измерении» и относятся к тому, что можно обозначить как культурное гражданство, особенно в ситуации моногородов, где наука, промышленность и инженерно-техническая идентичности являются ключевыми.

Ведущий российский эксперт по культурному гражданству Т. А. Власова рассматривает его с позиции формирования идентичностей не через влияние государства и социокультурных институтов гражданского общества, в которых «развиваются стратегии активного вовлечения разных категорий населения (в том числе маргинализированных) в процессы символических интерпретаций событий и фактов социальной жизни» [8]. Более теоретически-фундированный взгляд [9] на природу культурного гражданства увязывает его с культурными институциями (музеями, галереями, креативными кластерами и т. п.), и сами эти институции понимаются как «пространства построения культурного гражданства» [10, 11, 12]. Иными словами, промышленный и научный туризм, это не только и не столько туризм, сколько путь к формированию локального культурного гражданства через сплав внимания к индустриальному наследию, отраженному в материальности, корпоративных музеях [13, 14, 15] и промышленной современности.

Данный текст посвящен тому, как промышленное и научно-техническое прошлое и настоящее, понимаемые расширительно, работают, с одной стороны, на привлечение внимания внешних аудиторий к соответствующим локациям и позволяют развивать их как туристические кластеры, а с другой, в тексте подчеркивается значимость его интеграции в культурную повседневность городов и территорий расположения промышленных объектов с включением во взаимодействие с ними местных аудиторий как представителей локального культурного гражданства. Акцент в статье делается на том, как промышленное и научно-техническое наследие городов может быть включено в более активный социокультурный оборот с участием жителей и гостей города, а также какие проблемы и барьеры возникают на пути к этому. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к научно-техническому и промышленному наследию в перспективе социокультурной ревитализации малых и средних городов и как к элементу креативных индустрий.

Материалы и методы

Статья опирается на несколько источников, включая обобщенные материалы интервью и включенных наблюдений, сделанные мной в течение 2023-2024 гг. в ходе участия в реализации коллективного проекта РНФ «Культурное гражданство и локальная солидарность: опыт социальной инклюзии аудитории музеев России» и собственные дополнительные исследования, связанные с изучением музеефикации корпоративной истории. В качестве кейсов для обсуждения задействованы материалы микроэкспедиций в Никольск Пензенской области и Электросталь Московской области. Выбор кейсов обусловлен тем, что эти города не являются центрами притяжения для туристов, но имеют потенциал развития не только турпотоков, но и формирования собственной среды культурного гражданства на основе взаимодействия музеев, предприятий и активных жителей города.Результаты исследования

Несостоявшаяся сборка культурного гражданства: кейс Никольска Пензенской области

Никольск - небольшой двадцатитысячный районный центр Пензенской области, лежащий на северо-востоке области на живописной лесистой и холмистой местности. От областного центра до Никольска примерно полтора часа на автомобиле по не самой широкой трассе регионального значения. Сегодня Никольск слабо известен на федеральном уровне как место посещения туристами относительно семейной усадьбы Лермонтовых Тарханы, однако и в Никольск приезжают туристические группы или редкие индивидуальные туристы, поскольку когда-то этот город был одним из крупнейших советских и российских центров стекольной промышленности и производства хрусталя, и там до сих пор работает крупный музей и несколько стеклодувных мастерских, возникших после распада крупного завода хрустальных изделий «Красный гигант». Этот завод возник еще в 1764 г. как одно из ведущих предприятий по производству хрустальных и стеклянных изделий в России - Никольско-Бахметевский хрустальный завод [16].После нескольких смен собственников предприятие успешно развивалось до начала революции и на нем было занято более 1000 рабочих, а затем оно стало одним из ведущих советских заводов по выпуску прессованного хрусталя, который был одним из потребительских фетишей позднесоветского времени. В то время на заводе работало до 7 тыс. чел. и по своему значению предприятие выходило далеко за пределы областных масштабов. После сложного периода экономического кризиса 1990-х гг. и первого десятилетия 2000-х гг. «Красный Гигант» сжимался подобно шагреневой коже, и в итоге в 2008 г. остановил производство и полностью обанкротился к 2010 году. На его материальной базе возникло несколько цехов - от относительно крупного (но не сравнимого по размерам с «Красным гигантом») завода светотехнического стекла до более мелких мануфактур, находящихся в ситуации конкуренции за внимание заказчиков и выживания. Основная часть производственных цехов, как и массивное, в масштабах небольшого райцентра, здание заводоуправления, выстроенное в классическом стиле, находятся в процессе постепенного разрушения, которое в России принято обозначать удобным термином «консервация».

Помимо мануфактур и руинированной территории завода Никольск обладает оставшимся от «Красного гиганта» музеем Стекла и хрусталя, с 2005 г. являющимся филиалом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого . Крупное кубообразное здание, выстроенное в стиле позднесоветского, несколько тяжеловесного модернизма, приняло коллекцию музея в 1990 г. и, кажется, стало последним крупным заводским проектом накануне продолжительной деградации предприятия. Организация экспозиции практически не претерпела изменений с момента открытия (я был первый раз в этом музее летом 1991 г.) и сама по себе может служить экспонатом для музея музеев. Беседы с сотрудниками музея показали, что они так же придерживаются классического советского осторожного стиля общения, воспринимая себя в качестве бережных хранителей накопленного и стараясь избегать неформализованных контактов, что характерно для многих «олдскульных» краеведческих и тематических музеев, глубоко интегрированных в муниципальные и региональные культурные иерархии. Рис. 2. Мощенная плиткой площадь перед входом в заброшенные цеха завода стекла и хрусталя «Красный гигант». Фото автора.

Персонал подобных музеев и центров культуры обосновано опасается, что любые нерегламентированные высшим начальством контакты с внешним миром могут оказаться рискованными, поскольку будут расценены руководством как нарушение субординации и излишняя инициативность вне руководящего надзора. Богатая практика работы в исследовательском проекте, связанном с музеями, показала, что сотрудники негосударственных и частных музеев более открыты в коммуникациях с исследователями, воспринимают эту возможность как неотъемлемую часть их миссии по продвижению своего музея или креативного пространства.

Перед посещением музея я встретился с одним из предпринимателей , занимающихся мануфактурным производством изделий из стекла и хрусталя. Его небольшое предприятие скорее напоминало расширенную версию художественной мастерской, нежели непрерывное промышленное производство и располагалось в чем-то напоминающем бывшую небольшую котельную или гараж для грузовых автомобилей, построенный из силикатного кирпича в семидесятые годы. Между тем, он получает заказы на выпуск мелкосерийных авторских изделий из стекла и хрусталя для дизайнерского оформления интерьеров театров, ресторанов и т. п. Его производство служит базой прохождения практики студентами из петербургской «Мухи» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица), и действительно несколько студенток подошли в мастерскую во время нашего визита. По их словам, несмотря на огромный интерес студентов к прохождению практики на базе никольских мануфактур, из-за бюрократических нестыковок ни университет, ни местная администрация практически не поддерживают эту активность, и сами студентки приехали в данную мануфактуру за свой счет. Иными словами, всё располагает к тому, чтобы Никольск стал пространством притяжения молодых художников, однако в реальности это никому не нужно из-за того, что для этого административные машины разных институций и организаций должны будут отвлечься от своей рутинной деятельности и сфокусировать внимание на координации связей между студентами, их преподавателями и никольскими стеклодувами. Рис. 3. Элемент экспозиции музея стекла и хрусталя в Никольске. Фото автора.

Никольский музей стекла и хрусталя известен не только на региональном уровне. В интервью с сотрудницей пензенского туристического агентства было отмечено, что организованные группы туристов время от времени запрашивают возможность посещения этого музея, хотя сама Пенза, как и область, не являются центрами, привлекательными для относительно массового туризма: историческая часть Пензы практически исчезла после нескольких волн сносов и застроек в постсоветский период, а кроме упоминаемых Тархан и Наровчатского монастыря других сопоставимых точек постоянного интереса туристов в области почти нет. Музей стекла и хрусталя на этом фоне имеет потенциал и исходную известность федерального уровня, хотя путь из Пензы туда не самый близкий, а дополняющая инфраструктура отсутствует. По словам сотрудницы турагентства, в основном этим музеем интересуются группы туристов «в возрасте от 50 лет, кто хочет увидеть что-то интересненькое и не банальное», и также туда активно возят школьников в рамках профориентационных мероприятий и занятий по краеведению. Организованный туризм требует минимальной инфраструктуры, которой в Никольске остро не хватает: пара кафе с далеко не лучшей кухней в центре города, очевидно, не смогут справиться с возможным постоянным потоком туристов.

Однако нельзя сказать, что местные органы самоуправления не думают о развитии Никольска как пространства, привлекательного для туризма. Пару лет назад на бюджетные средства осуществлено тотальное благоустройство Заводской улицы, идущей от музея к усадьбе Бахметьевых, зданию заводоуправления, бывшей проходной «Красного гиганта» (доступ туда закрыт, хотя и видны постапокалиптические промышленные пейзажи бывшего завода) к площади с кирпичными трубами XVIII-XIX вв., которые сами по себе являются привлекательными объектами индустриального наследия. Теперь всё это пространство выложено свежей плиткой, что, с одной стороны, не может не радовать, но, с другой стороны, кроме пустой мощеной площади там больше ничего нет. В летний будний день это просто огромный памятник тотального благоустройства, который оживляют старые краснокирпичные трубы, где нет никого - ни местных жителей, ни туристов. Потенциально есть возможность «оживить» это плиточное поле, поскольку рядом расположены пустующие здания «Красного гиганта», и, если бы в них появились хотя бы сувенирные лавки по продаже стекла и хрусталя, это внесло бы некоторое оживление в пейзаж. Более интересной является инициатива по формированию пространства хрустального лэнд-арта на улицах города: местные мануфактуры уже несколько лет создают и ставят по городу арт-объекты из стекла и хрусталя с любопытным, привлекающим внимание дизайном. Впрочем, никакой карты или маршрутного гайда для пешеходных прогулок по местам размещения этих примеров лэнд-арта нет.

Возникновение объектов ленд-арта и обновленной части экспозиции музея стекла и хрусталя стало возможным в ходе проведения в Никольске международных симпозиумов по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» . Симпозиумы собирали студентов и преподавателей художественных вузов, художников по стеклу, и многие оставляли свои работы в музее или в качестве ленд-арт объектов. Последний симпозиум состоялся накануне пандемии ковида - в ноябре 2019 года и после этого уже не проводился. Можно предположить, что симпозиумы становились теми площадками, где встречались местные производители и художники-стеклодувы на нейтральной площадке и расширяли свои связи с коллегами из других регионов страны и других стран. Благоустройство в виде укладки плитки на больших площадях является менее хлопотным, чем организация симпозиума.

Выше отмечалось, что в городе работает несколько мануфактур по выделке стекла и хрусталя, возникших на руинах «Красного гиганта». Наиболее известные из них «Никольские хрустальные мастерские», предприятие «Стекло» и связанное с ним ИП А. И. Косача , «Стекло-комплект» , ИП М. В. Гальчуткина, довольно крупный ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла». Некоторые из них предлагают мастер-классы и демонстрационные экскурсии на производства, хотя кроме как на малоизвестном сайте найти информацию об этих возможностях сложно и, очевидно, требуется отдельная договорённость о таких мастер-классах. В музее стекла и хрусталя также нет соответствующей информации, и, более того, сотрудники избегали обсуждать эти темы, нарочито дистанцируясь от «мануфактурщиков»: то есть музей мыслит себя не как точку сборки интересов конкурирующих производителей вокруг общих тем продвижения Никольска как туристического кластера, но как отдельную сущность, занятую хранением наследия и проведением стандартизированных экскурсий в советском стиле. Такая холодная отстраненность была заметна при общении с продавцом музейной сувенирной лавки с небогатым выбором изделий из стекла и хрусталя. Она сказала, что не знает, где еще можно приобрести изделия никольских стекольщиков, и, насколько было понятно из беседы, музей не поддерживает связей с ними. Между тем, единственный магазин (вернее, пара витрин в магазине с хозяйственными товарами) с относительно разнообразным ассортиментом местных изделий из стекла и хрусталя находился неподалеку, и о нем нам шепотом поведала другая сотрудница музея, видимо, опасаясь гнева продавца музейной сувенирной лавки, боявшейся потерять клиента.

Микроэкспедиция в Никольск показала, что, несмотря на скромную туристическую инфраструктуру и не самую удобную транспортную доступность, у города есть потенциал, во-первых, для запуска элементов локальной креативной экономики на стыке стекольной промышленности, дизайна и искусства с участием художников из ведущих профильных вузов. Во-вторых, промышленное архитектурное наследие Бахметьевской фабрики и «Красного гиганта» вместе с масштабным музейным центром в потенциале формирует историко-культурный кластер, посвященный советскому и досоветскому прошлому стекольной и хрустальной промышленности и дизайна. Однако полевые наблюдения и встречи с различными стейкхолдерами показали не притяжение, а взаимное отталкивание между всеми потенциальными участниками паззла: конкуренция между стекольными мануфактурщиками, интерес местных властей исключительно к простым благоустроительным решениям, бюрократическая безынициативность художественных вузов, подчеркнутая нейтральность музея и т. п. не позволяют пересобрать Никольск как (меж)региональный творческий кластер. Вопрос не в отсутствии финансирования (на мощение огромных площадей плиткой средства нашлись), а в том, что требуется управленческая сборка с пониманием интересов и специфики различных акторов. Институции, способной сделать это, нет, и, возможно, как это бывает в России нередко, здесь требуется «Deus ex machina» - кто-то внешний либо с сильной харизмой, либо с большими ресурсами и заинтересованностью, однако, пока что на горизонте лесистых холмов Никольска никого не просматривается.

Электросталь: ревитализация культурного наследия в промышленном городе

Гигантская московская агломерация является пространством притяжения сотен тысяч туристов, готовых посещать огромное число архитектурных и исторических памятников, арт-пространств, парков и экотроп, а жители многомиллионной агломерации формируют постоянные туристические потоки по всей Московской области и окружающим регионам [17]. Однако есть проторенные маршруты регионального туризма, сосредоточенные вокруг городов Золотого кольца [18] и некоторых городов Подмосковья - Коломны, Клина, Зарайска при стремлении органов местного самоуправления и бизнеса расширить пространство привлекательных локаций за счет советских наукоградов [19, 20] (Дубна, Черноголовка, Пущино и Протвино, вошедшие в состав городского округа Серпухов) и некоторых городов с дореволюционным промышленным наследием, где создаются креативные кластеры (Орехово-Зуево, Ногинск). Тем не менее большинство остальных городов Московской области, несмотря на усилия по их продвижению в качестве интересных туристических локаций, остаются не более чем пустыми означающими, топонимами на дорожных картах большинства гостей мегаполиса.«Самое главное конечно это найти ту аудиторию, которая вот в это поедет, потому что понятно, что у нас турфирмы массовый сектор они как бы по накатанной там знаете где, там, Золотое кольцо, вот там Мышкин, Суздаль и всё, как бы». (сотрудница музея)

К тому же есть города, названия которых отпугивают многих близкими ассоциациями с промышленной эпохой советского периода, как например, три города с приставкой «электро» - Электроугли, Электросталь, Электрогорск, сотрудники одного из местных музейных комплексов их называют «электрогорода». До недавнего времени сложно было себе представить, что кто-то поедет в города с такими именами в поисках интересной истории, музеев, наследия, хотя растущий интерес к промышленной и научно-технической истории XX в. способствует появлению «сообществ памяти», ориентированных на погружение в этот период прошлого.

Электроугли, Электросталь, Электрогорск тесно связаны с историей предреволюционного промышленного рывка Российской империи и последующей социалистической индустриализацией, растянувшейся до 1970-80-х гг. Так, в Электрогорске накануне Первой мировой войны была построена первая торфяная электростанция [21], в Электроуглях примерно тогда же был основан завод угольных щеток для электродвигателей, а Электросталь перед самой революцией стал крупным центром производства легированной стали на современном электрометаллургическом заводе, благодаря усилиям крупного финансового и промышленного олигарха начала ХХ века Николая Второва [22].

В июне 2024 г. по приглашению социолога науки и технологий и сотрудника музейно-выставочного центра Елены Симаковой я отправился в Электросталь в микроэкспедицию с целью увидеть то, как в промышленном городе используется историческое наследие как элемент культурного гражданства и форма популяризации научного знания, в том числе и преодоления радиофобии. Елена Симакова недавно стала победителем конкурса Потанинских грантов и теперь организует экскурсионную программу «Понять радиацию», связанную с историей российской атомной отрасли и предприятиями Электростали. Она обозначает это не как промышленный, но как научный туризм, так как понятие «промышленный туризм» вызывает порой осторожную реакцию со стороны менеджмента, опасающегося, что потоки туристов (за которыми нужно отдельно присматривать с точки зрения соблюдения техники безопасности) будут мешать обычному ходу производственного процесса. К тому же в экскурсии Елены объединяются знания о промышленном прошлом и настоящем города с популяризацией научных знаний о физической сути радиации, что расширяет тематический диапазон проекта. В целом, с представителями местных предприятий удалось наладить продуктивный контакт:

«Я пошла к пиарщикам, говорю, давайте делать промышленный туризм. Но никому не хочется, чтобы ходили толпы посторонних на заводе. Там режимные вещи, а там нужны специальные люди тогда, чтобы этим всем заниматься. А я говорю, это не промышленный туризм, это научный. А, ну давайте тогда поговорим. И вот мы с ними потихонечку сделали такую экскурсию, которую я бы и такой исторической экскурсией не назвала, потому что там и история, там и социология техники, и технологий, и основы физики даже».

Фактически разработана иммерсивная трансдисциплинарная программа работы с такими трудными объектами для восприятия как радиация, физические явления с ней связанные, а также повседневность работы инженеров-ядерщиков и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вот как это описывается в аннотации к экскурсии: «Мы также познакомимся с ролью города Электросталь в Атомном проекте СССР. А в уютном городском кафе нас будет ждать вкусный обед, ну совсем как у сотрудников АО «Машиностроительный завод». Набравшись сил, посетим памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и Информационный центр АО «Машиностроительный завод».

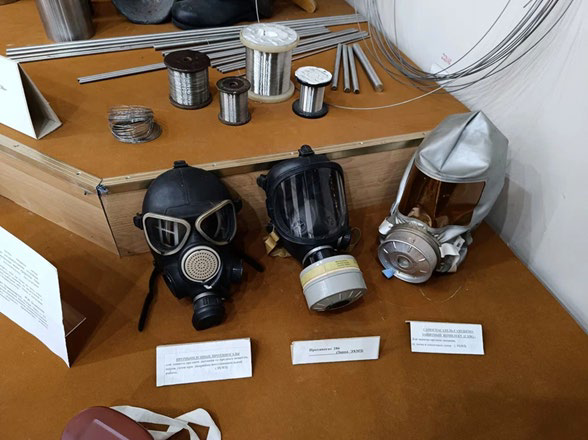

В Электростали расположен один из флагманов корпорации ТВЭЛ и Росатома - машиностроительный завод, который с 1950-х гг. производит ядерное топливо для АЭС и, конечно, как это нередко бывает, вокруг деятельности подобного предприятия распространяются слухи, в которых радиофобия занимает не последнее место . Кроме того, в Электростали находятся не менее «брутальные» компании, такие как Химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского, выпускающий средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и т. п.), металлургические и машиностроительные заводы. На некоторых из этих предприятий работают собственные музеи, доступ к которым ограничен, и новая экскурсионная программа отчасти направлена на включение контура корпоративных и заводских музеев в туристический контекст. В тематической экскурсии, организованной Еленой Симаковой и ее коллегами из музейно-выставочного центра Электростали, представлена история города в контексте истории атомного проекта страны и характеризуются различные страницы атомного наследия, включая запуск первых АЭС, строительство Электростали и роль жителей города, специалистов машзавода в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Подобные экскурсионные программы являются относительно новым словом в музейно-туристической технологии в России, поскольку они обращаются к сложным и неожиданным сюжетам исторического наследия - заброшенным объектам, промышленной архитектуре и т. п. Лидерами в управлении промышленным наследием в перспективе социокультурного развития территорий является Екатеринбург и область [23, 24, 25], где история «горнозаводской цивилизации» с легкого пера А. Иванова стала брендом федерального знания. В столице и других городах уже есть примеры подобных программ. Например, «Москва глазами инженера» [26] - архитектурные туры по объектам промышленного наследия и интересным инженерным сооружениям столицы, подобным Останкинской и Шуховской башням, московским высоткам.

В случае подмосковной Электростали экскурсионную программу, интегрированную в музейную материальность, можно назвать примером научно-промышленного туризма, где научное просвещение и популяризация научных знаний сочетается со знакомством с прошлым и настоящим индустрии города.

Музейно-выставочный центр Электростали интересен не только наследием атомного проекта. По рассказу директора центра Юлии Адроновой, в экспозиции и фондах музея содержится множество интересных экспонатов, касающихся повседневности промышленного центра, картины, подаренные художниками города. Сам центр возник в 1990-е гг. как точка сборки городской идентичности, и основная часть его фондов - это дары жителей города, связанные с историей их семей.

«Почти все, что у нас есть, это подарки жителей города. Мы закупок почти не делаем. Вот первый доктор нашего города Загонов, заслуженный врач, там всё родственники передали. Инженер, ведущий по взрывотехнике машзавода Шишковский, он дворянин, выпускник университета. Его в 1930-е гг. руководство завода прятало от репрессий, потому что он незаменимый был человек. И потомки до сих пор живут у нас» (сотрудница музея).

Как уже говорилось, кроме машиностроительного завода в Электростали расположен «основатель отрасли защитных средств в России» - завод средств защиты для различных отраслей промышленности им. Н. Д. Зелинского . Стенд с образцами продукции завода (противогазы и т. п.) представлен в музейно-выставочном центре Электростали и, по словам сотрудников музея, предприятие заинтересовано в обновлении экспозиции, поскольку рассматривает городской музей как возможность познакомить с историей и современностью своего производства более широкую аудиторию.

Музей много лет служит площадкой проведения краеведческих Алексеевских чтений (названы в честь местного историка-любителя И. Алексеева) и Второвских чтений (названы в честь промышленного магната). Эти конференции собирают не только городских любителей истории, но и краеведов из Ногинска и других близких к Электростали подмосковных городов. После каждой конференции очень небольшим тиражом публикуются сборники, которые к тому же доступны только в бумажном виде. Сами сотрудники музея говорят о противоречивой роли краеведов-любителей в их отношениях с профессиональными музейщиками («они люди сложные»), но в целом, считают функцию любительского краеведения важной для поддержания интереса к локальному историческому наследию.

Электросталь вызывает любопытство и как пример регулярной послевоенной жилой застройки. Центр города включает большой комплекс кварталов прекрасной послевоенной архитектуры позднесталинского периода, которые хорошо сохранились и масштабам которых может позавидовать крупный областной город. Парадные кварталы городского центра возникли благодаря усилиям еще одной легендарной фигуры в истории Электростали - архитектора Павла Лопушанского , руководившего застройкой города в течение 1950-х гг. Пока что архитектурное наследие Электростали слабо известно ине стало, например, объектом современного художественного дизайна как советские здания Измайлово и Соколиной горы в Москве, стилизованные открытки и линогравюры с изображением которых выпускает мастерская «АММА» в рамках проекта «Пока не снесли».

Очевидно, следующим направлением работы местного музейного сообщества и активистов будет привлечение внимания к архитектурному наследию Электростали, к которому нерефлексивно как к повседневности относятся и сами жители города.

Выводы

Проблематизация ситуации с индустриальным настоящим и прошлым в городах, которые находятся вне привычных туристических маршрутов, является объектом внимания для исследователей, которые отмечают, что в ситуации маргинализации промышленных пространств (случай Никольска) происходит их замирание в неопределенном состоянии, когда они «словно выпадают из времени, зависают на неопределенный срок и с неясными перспективами» [27]. Для их оживления в формате туристического центра или кластера креативных индустрий требуются дополнительные усилия, а самое главное, ресурсы, которые имеются в тех городах, где заводы продолжают работать.В этом отношении положение Никольска не самое завидное - несмотря на наличие ряда профильных производств, промышленная фрагментация достигла тех масштабов, когда запуск творческого кластера в симбиозе с музейным центром на текущий момент выглядит нереалистично из-за отсутствия общих интересов и лидерской харизматичной воли, без которой институции у нас работают не слишком успешно. Никольск имеет шансы остаться «на пограничье, на полпути от индустриального пространства к пространству потребления, с еще «живой памятью» об индустриальном прошлом» [27, 28, 29]. При этом, исследование показало, что в городе пока что не имеется оснований для появления культурного гражданства, способного подтолкнуть обновление функционала городской идентичности и даже городской экономики.

Несколько иная ситуация в Электростали. Это город с сильной и активно работающей промышленностью, в значительной степени интегрированной с крупными корпорациями подобными Росатому. У города есть центр с интересной советской архитектурой 1950-х гг., а также музей, который, хотя и не может пока похвастаться богатой коллекцией и длительной историей, но служит точкой сборки для культурного гражданства, формируемого вокруг промышленного и архитектурного прошлого в их связке с настоящим. К тому же город включен в тройку подмосковных «электрогородов», что расширяет его потенциал в качестве туристической локации с учетом того, что плотнонаселённая московская агломерация сама по себе важна как источник туристов с самыми разными интересами. В Электростали пока нет чего-то подобного кластеру креативных индустрий, который мог бы стать не только дополнительной точкой туристической аттракции, но и местом «роения» локальных сообществ, а значит и пространством пересборки культурного гражданства. Сейчас эти функции частично берет на себя музей, проводя выставки и конференции, в основном посвященные прошлому Электростали.

В целом, эти два столь разных кейса показывают, что для того, чтобы промышленные города с интересным индустриальным наследием стали привлекательными для туристов и пересобрали свои сообщества в формате культурного гражданства, требуется констелляция факторов - от ресурсных оснований в виде работающих заводов до присутствия воли к действию со стороны ключевых акторов, включая музеи, местные органы самоуправления, бизнес, краеведов. При этом именно музеи могут стать источниками такой пересборки в силу их нейтрального статуса и тесной связи с прошлым и современностью.