Введение, актуальность

Благодаря развитию информационных и интернет-технологий, активная личность или группа могут оказывать влияние на экономические и политические аспекты жизни общества, преобразуя то, что можно назвать гражданским обществом [9]. Развитие Интернета и медиасреды дает гражданскому обществу и, в частности, городскому активизму новые инструменты влияния на общественное мнение и принятие властных решений. То, как действуют гражданские и городские активисты, тесно связано с развитием медиасреды, инфокоммуникационных технологий: меняются не только формы участия, но и уровень вовлеченности жителей региона, форматы проявления гражданского активизма.Резонансные события в мегаполисах с участием городских активистов являются отражением изменений, происходящих в социальном и культурном ландшафте города. Участие неравнодушных горожан в судьбе города показывает, как в современных социальных условиях развивается гражданский активизм и усиливается городской патриотизм. Изучение стратегий, используемых городскими активистами для отстаивания «права на город», помогают выделить способы и инструменты ведения социальной коммуникации между акторами, заинтересованными в изменениях города (власть, бизнес, горожане).

Проблема исследования: «Как горожане могут вести диалог на равных с властью для достижения своих целей?». Этот вопрос определил цель исследования – определение эффективных стратегий влияния на общественное мнение и принятие решений властных структур в отношении городской среды и облика города для городских активистов.

Теоретическая база исследования

Изучение проблемы городского патриотизма и гражданского активизма невозможно без рассмотрения формирования общественного мнения и роли медиа в этом процессе. Одним из условий институализации общественного мнения является, по мнению М. А. Галимовой, развитое деятельное гражданское общество [5, с. 17]: общественное мнение как социальный институт функционирует через диалог (обратную связь) между властью и гражданами и вместе с тем воздействует на процессы разработки и реализации решений. СМИ, как утверждает М. А. Галимова, являются основным выразителем общественного мнения, причем они способны как увеличивать, так и уменьшать влияние общественного мнения на власть, изменять суть и направление этого воздействия [5, с. 20].Изучая влияние социальных медиа на формирование и функционирование общественного мнения, Р. А. Волосников выделил ряд особенностей. Так, социальные медиа ускоряют процесс формирования общественного мнения: контент, появившийся на страницах популярных интернет-порталов, становится объектом внимания общественности в считаные минуты, а способствует распространению информации кросспостинг [4, с. 87]. Р. А. Волосников формулирует парадоксальный тезис: социальные медиа усиливают некомпетентность пользователей, аудитории (в Интернете каждый может быть экспертом) и, как следствие, возрастает «некомпетентность общественного мнения». Усложняет эти обстоятельства стремление различных акторов в медиапространстве управлять общественным мнением в рамках информационного противоборства [4, с. 87]. Еще одной специфичной чертой социальных медиа является возможность более просто и удобно сосредотачивать «протестные настроения», что способствует переходу общественного мнения и «духовной сферы» в практическую деятельность [4, с. 87].

Таким образом, в современности общественное мнение тесно связано с деятельностью медиа и СМИ и является отражением состояния гражданского общества. Одним из проявлений гражданского общества является также гражданский активизм, который развивается в крупных российских городах. Такой активизм связан не только с влиянием общественного мнения на решение социальных проблем, но также охватывает формирование определенного мнения под влиянием деятельности городских патриотов и активистов.

Исследователи Н. Л. Антонова и С. Б. Абрамова определяют городской активизм как «добровольные публичные альтруистические неполитические индивидуальные и/или коллективные социальные действия молодёжи, выступающие условием реализации права на город и нацеленные на преобразование городского пространства» [2, с. 96]. В своем исследовании Н. Л. Антонова и С. Ю. Абрамова зафиксировали стремление молодежи крупных промышленных городов к участию в городских преобразованиях и реализации своего «права на город», что, в свою очередь, «свидетельствует о становлении гражданской культуры и субъектности, формирует чувство ответственности за город, поддерживает локально-территориальную идентичность» [2, с. 100]. Городской молодежный активизм, описанный исследователями, имеет неполитический созидательный характер, а основные фокусы внимания активистов – благоустройство и создание комфортной среды проживания. В ходе опроса авторы выяснили, что причинами того, что городские инициативы не реализуются, являются «отсутствие возможностей в принятии административных решений о состоянии и перспективах развития города, а также опасения, что городская администрация не примет участия в диалоге» [2, с. 100]. Все это указывает на существование общественного запроса на обсуждение местных проблем и появление возможностей ведения конструктивного разговора о судьбе города. Авторы говорят об актуальности понятия «NIMBY» (от англ. not in my back yard – «не на моём заднем дворе») и «нимбистах», оказывающих сопротивление изменениям общественных городских пространств». В качестве яркого примера активного движения нимбистов исследователи приводят защитников сквера у Театра драмы в Екатеринбурге.

Близкий по смыслу к понятию «городской активизм» термин «локальный активизм» определяется как «коллективные действия горожан, их самоорганизация для участия в городском управлении, в том числе направленная на предотвращение нежелательного развития городских территорий (уплотнительная застройка придомовых территорий, вырубка зеленых насаждений в городских парках и скверах, реконструкция, реставрация, снос зданий)» [7, с. 164]. Исследователи локального активизма A. A. Желнина и Е. В. Тыканова утверждают, что горожане могут оказывать влияние на принятие решений в городе посредством задействования формальных и неформальных гражданских (партиципаторных) инфраструктур. Так, примерами формальной гражданской инфраструктуры авторы называют голосование, референдум, муниципальное самоуправление и пр. К неформальным гражданским инфраструктурам относятся сети, знакомства, DIY, низовая самоорганизация, субъектность. «Инфраструктуры являются «оборудованием» для интерактивных и динамических процессов согласования интересов и развития города, они позволяют игрокам коммуницировать, договариваться, формулировать задачи и принимать решения о судьбе города», – утверждают авторы [7, с. 168].

Исследователи и активисты О. В. Паченков и Л. В. Воронкова предложили понятие «новый городской активизм», включающее в себя различные интервенции от микроинициатив до практик тактического урбанизма» [10, с. 253]. По мнению авторов статьи, в настоящее время происходит смена фокуса внимания и характера городского активизма: «охранительный» градозащитный городской активизм начала двухтысячных преобразуется в новый «созидательный» городской активизм: на смену несанкционированным акциям и пикетам прошлых лет приходят организованные фестивали как форма публичных мероприятий. «Созидательные» городские активисты готовы к сотрудничеству с широким кругом людей и организаций, в том числе к совместной работе с представителями исполнительной власти и бизнеса [10, с. 259].

Развивают идею нового городского активизма Е. Н. Рассолова и К. А. Галкин, отмечая, что практики активизма модернизируются, меняют способы донесения информации; появляются новые формы деятельности, такие как видеофильмы, экскурсии, обсуждения на форумах, в блогах и социальных сетях [11]. Для практик нового городского активизма характерно отношение к объектам «как к динамичным и постоянно трансформируемым созидательным полям, в рамках которых создается дискуссия о креативности, развитии и подключении новых заинтересованных акторов» [11, с. 165]. Авторы считают, что в практики городского активизма чаще склонна вовлекаться молодежь, которую привлекают возможности развития пространств, высказывания мнения о развитии и трансформации различных городских объектов [11, с. 165-166].

Таким образом, новые практики городского активизма реализуются в более «созидательных формах», а их участники видят ценность в возможности влиять на развитие и изменения в городском пространстве. Небезразличие молодежи к городу и пространству своей жизни формирует феномен «городского патриотизма».

Городской патриотизм, по М. В. Капицыну, «формируется как комплекс образов, чувств, знаний, установок, ценностей, стимулирующих позитивное восприятие символов, выражающих общие интересы жителей в контексте повседневной жизни» [8]. Автор говорит о существовании семиотического механизма формирования городского патриотизма, который [механизм] включает формирование ценностного кода (набор семиотических символов – герб, гимн, памятник, праздник и пр.), с помощью которого жители города приписывают позитивные признаки и отличительные черты своему городу. Капицын утверждает, что городской патриотизм можно оценить с точки зрения характера и степени инклюзии (включенности), которая заключается в активности граждан и символьной политике, обозначающей местное управление и самоуправление. Показатель инклюзивности демонстрирует, «насколько городской патриотизм коррелирует с участием горожан в жизни города (района, квартала, дома), в общественном контроле над работой городской власти, управляющих компаний, товариществ собственников жилья» [8, с. 87].

Авторы статьи «Городской патриотизм как объект современных междисциплинарных исследований» определяют городской патриотизм как «разновидность локального патриотизма, объектом положительных эмоций (гордость) и поведения (забота, гражданское участие, солидарность и пр.) которого является территория, в данном случае – город» [3, с. 12]. Городской патриотизм воплощается в ощущении связи с городом, чувстве гордости за свой город, желании служить ему во благо; основным фактором формирования городского патриотизма является наличие городской идентичности, социального доверия и социального капитала [3, с. 12]. Опираясь на вывод исследователей о том, что городской патриотизм является фактором «повышения человеческого капитала территории, основой ее конкурентоспособности» [3, с. 6], отметим, что активность горожан может рассматриваться как преимущество городов (власти, администрации, бизнеса) и показатель вовлеченности в обсуждение судьбы города, территории.

Одну из ключевых ролей в развитии городского активизма имеет влияние лидеров мнений прежде всего в пространстве города, территории. Еще П. Лазарсфельд и Э. Кац отмечали, что человек получает информацию не непосредственно, а опосредованно: информация проходит сквозь некие «фильтры», одним из которых являются лидеры мнений; они собирают и интерпретируют информацию, а затем передают ее широкой аудитории в ходе непосредственного личного диалога. Исследования Лазарсфельда и Каца показали, как СМИ влияют на общественное мнение во время президентских выборов: информация из медиа имеет для человека меньшую значимость, нежели полученная от отдельного человека напрямую [1].

Р. Р. Сердалиева предлагает к рассмотрению специфический тип лидера мнений – лидер мнений в сетевой коммуникации, который «обладает значительным влиянием на свою аудиторию в социальных сетях или на других онлайн-платформах» [12, с. 93]. Он может эффективно использовать свою популярность для распространения информации или мнений; это может быть блогер, журналист, эксперт в какой-либо области или просто человек, который имеет свое мнение и готов делиться им с другими [12, с. 93]. Р. Р. Сердалиева утверждает, что у лидера мнений в сетевой коммуникации есть ряд специфических черт: он обладает знаниями и опытом в определенной области, которые помогают ему «выстраивать свою экспертизу и убеждать других в правильности своих рекомендаций», также он отличается высокой активностью в социальных сетях (регулярно публикует контент, комментирует и общается с другими пользователями). Немаловажными характеристиками лидера мнений в сетевых коммуникациях является «аудитория, репутация и стремление улучшить и развить свое влияние» [12, с. 94-95].

Одна из основоположниц движения нового урбанизма, Дж. Джекобс, предлагает альтернативу термину «лидер мнений» – «публичный персонаж» или «тротуарный публичный персонаж». Она утверждает, что публичным персонажем может стать любой человек, который имеет контакты с широким кругом горожан и в некоторой степени заинтересован в публичности. Он может не обладать талантами, опытом, экспертизой (хотя часто этим публичные персонажи обладают), главная его задача – опубличивание событий, новостей, которые представляют «уличный интерес» [6, с. 81]. Дж. Джекобс выделяет 2 типа публичных персонажей: базовые (или стационарные) и специализированные. К базовым публичным персонажам относятся те, кто закреплен за определенным местом (например, владельцы баров, магазинов и прочих городских заведений), а к специализированным публичным персонажам – все, кто обладает полезными для широкой публики особенностями или специальностям, например, это журналист или городской активист. Таким образом, городские активисты являются (специализированными) публичными персонажами, влияющими на общественное мнение в контексте города. Лидер мнений транслирует в массы свое субъективное восприятие тех или иных событий, описанных в медиа, на основе его восприятия окружающие формируют свое представление о каком-либо явлении или событии, чаще всего склоняясь к тому, чтобы солидаризироваться с лидером мнений. Следовательно, лидеры мнений могут оказывать непосредственное влияние на формирование общественного мнения.

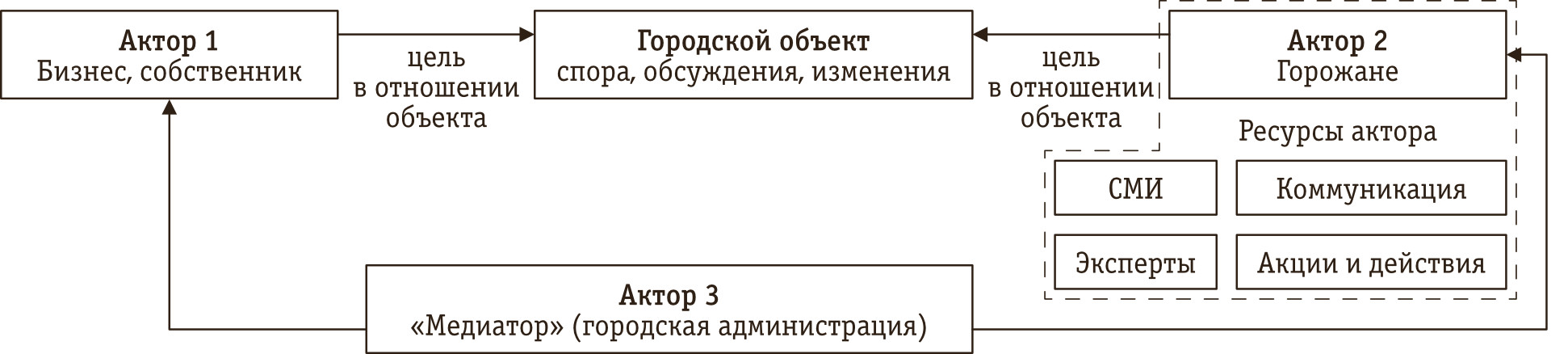

В ходе теоретического анализа для изучения феномена городского патриотизма выделены следующие структурные компоненты:

1) акторы – а) горожане, активисты, включая лидеров мнений (противостоящая сторона) б) администрация города, власть; в) бизнес и собственники (заинтересованные лица);

2) ресурсы акторов – площадки для коммуникации, каналы распространения информации, акции и активности (онлайн, офлайн), использование формальных и неформальных инструментов влияния, их социальный капитал;

3) объект конфликта, «спора», «обсуждения» (активизма) – часть городского пространства, которая становится предметом внимания, обсуждения, преобразования;

4) цели участников городского активизма – предполагаемые результаты, устремления, которые есть у каждого из участников взаимодействия;

5) медиапространство – сообщения и информация в СМИ и других медиаканалах города и страны, отражающие не только события в ходе городского активизма, но и формирующие общественное мнение.

В результате была получена модель анализа изучения кейсов городского патриотизма (рис. 1), в которой выделены основные структурные элементы и их взаимосвязи.

Эмпирическая база исследования

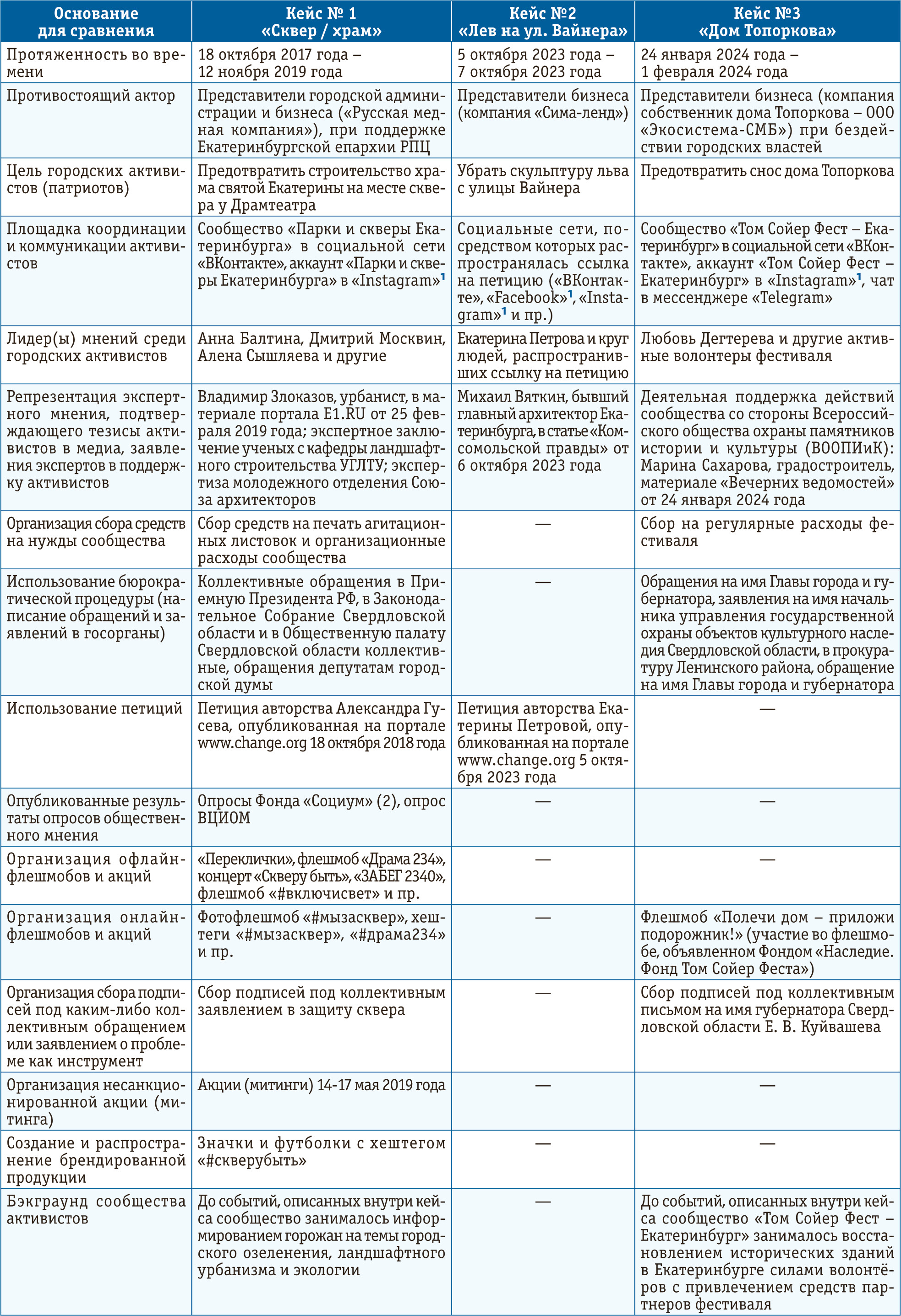

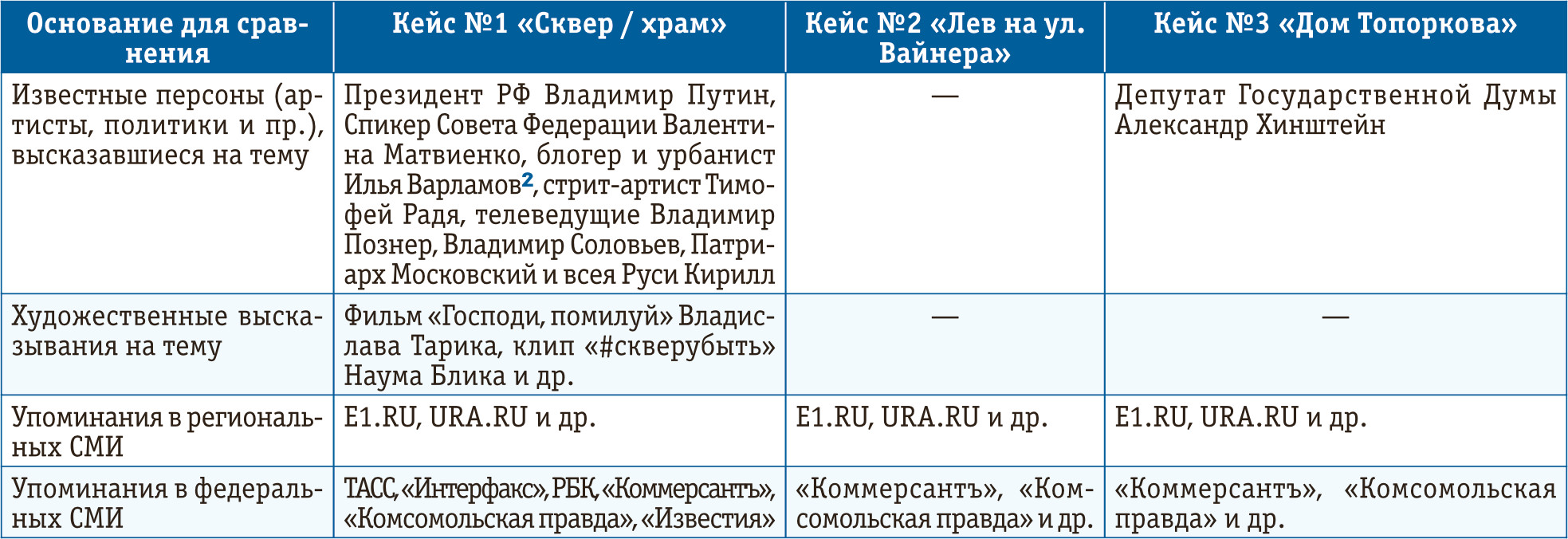

Для изучения городского патриотизма была разработана аналитическая модель (рис. 1), в которой выделены основные структурные элементы и их взаимосвязи. В модели представлены примеры акторов и объектов, которые были выделены в изученных кейсах.Анализ кейсов городского патриотизма основан на описании 20 параметров, раскрывающих суть модели:

1) хронологические рамки кейсов городского патриотизма;

2) актор, противостоящий городским активистам: характеризуется наличием у него властных полномочий и финансовых ресурсов, определяется в зависимости от того, действует ли он в одиночку или действует при поддержке городской администрации или иной организации, наделенной влиянием;

3) цель, которую преследуют городские активисты и её характер;

4) площадки для коммуникации и самоорганизации, которыми пользуются городские активисты;

5) ключевые деятели городского активизма внутри заявленных кейсов: лидеры мнений и люди, которые оказывают непосредственное влияние на общественное мнение горожан, мнение активистов внутри сообщества и определяют стратегии действия активистов;

6) наличие в массмедиа заявлений экспертов, разделяющих мнение активистов или поддерживающих их действия;

7) использование инструментов сбора средств на нужды сообщества;

8) использование бюрократических инструментов (написание и подача заявлений, обращений и т. д. в органы власти) в качестве инструмента взаимодействия с властью, инструмента влияния на принятие решений в отношении городской среды;

9) подготовка петиции в качестве инструмента выражения общественного мнения и инструмента опосредованного влияния на власть;

10) публикация опросов общественного мнения на кризисную тему в хронологических рамках заданных кейсов;

11) организация офлайн-флешмобов и акций для привлечения внимания СМИ и горожан к проблеме влияния на общественное мнение;

12) организация онлайн-флешмобов и акций для привлечения внимания СМИ и горожан к проблеме влияния на общественное мнение;

13) организация сбора «живых» подписей горожан под тем или иным коллективным заявлением или обращением в органы власти в качестве доказательства поддержки действий активистов горожанами и инструмента опосредованного влияния на принятие решений в отношении городской среды;

14) организация несанкционированных акций (митингов, «стихийных выходов горожан») для склонения городской администрации к тому или иному решению в условиях локального кризиса и демонстрации солидаризации горожан с мнением активистов;

15) производство и распространение брендированной продукции (бренд сообщества активистов) или продукции, тем или иным образом транслирующей позицию активистов (продукция с лозунгами, призывами или высказываниями на тему) с целью повышения уровня информированности горожан о проблеме, повышения узнаваемости сообщества;

16) бэкграунд сообщества активистов в заданных кейсах; сообщества с предысторией характеризуются большим влиянием, большей узнаваемостью и большим количеством сторонников в условиях кризиса на старте, что способствует более эффективному влиянию на общественное мнение и принятие властных решений;

17) публичные высказывания известных людей (политики, блогеры, музыканты, актеры и пр.) на кризисную тему в каждом кейсе по-отдельности; высказывание известного человека в поддержку активистов и их деятельности может оказывать влияние на общественное мнение, склонить общественность в сторону поддержки городских активистов;

18) художественные высказывания на кризисную тему в хронологических рамках выбранных кейсов; художественные высказывания в поддержку мнения активистов могут оказывать влияние на мнение горожан и способствовать информированию жителей города о проблеме;

19) упоминания событий, составляющих основу кейсов, в региональных СМИ;

20) упоминания событий, составляющих основу кейсов, в федеральных СМИ.

Метод анализа – метод кейс-стади, адаптированный под поставленные задачи исследования: выделение значимых характеристик кейсов, подробное описания кейса (они в статье отражены в сокращенном виде), выявление схожих у изученных кейсов черт, позволяющих определить тренды, закономерности и пр., а также различий, указывающих на уникальность отобранных для анализа кейсов. Адаптация метода кейс-стади связана с тем, что изучение кейсов было реализовано на ретроспективных медиаматериалах – публикациях в СМИ, социальных сетях, в сети интернет.

Изученные кейсы

Были отобраны и проанализированы 3 кейса городского патриотизма Екатеринбурга, которые мы условно обозначили как «Сквер/храм» (события 2017-2019 гг. в отношении судьбы Сквера у Театра драмы), «Лев на ул. Вайнера» (установление скульптуры на пешеходной улице Вайнера в центре города в 2023 году) и «Дом Топоркова» (судьба исторического особняка в центре Екатеринбурга в 2024 году). Заданные кейсы были отобраны на основе критериев, которые, как мы считаем, свидетельствуют об их схожести, а именно:- события всех конфликтов происходят в Екатеринбурге в последние 8 лет (с 2017 по 2025 гг.);

- инициатива в отношении объекта спора «снизу»: акторами являются рядовые жители города, а также городские активисты, волонтеры и т. д. – неравнодушные горожане;

- события, описанные внутри кейсов, активно освещались в СМИ и медиа, что способствовало широкому распространению информации, повысило осведомленность горожан, способствовало формированию консолидированного общественного мнения;

- поиск и консолидация активистов, волонтеров (ярко выражено в кейсе «Дом Топоркова»), распространение информации и основные коммуникации базировались на цифровых площадках (онлайн-медиа, в социальных сетях);

- активистам удалось добиться своих целей в отношении объекта спора.

На основе выделенных параметров был проведен сравнительный анализ кейсов городского патриотизма Екатеринбурга (см. таблицу 1).

На основе проведенного сравнительного анализа кейсов мы пришли к ряду выводов о городском патриотизме Екатеринбурга.

Активисты в заданных кейсах противостоят в первую очередь представителям крупного бизнеса, а их цели имеют консервативный характер. Активисты пытаются предотвратить изменения в своем городе – не дать построить храм на месте привычного сквера, не позволить посредством установки скульптуры изменить облик исторической улицы, не допустить сноса исторического здания. Активистов в изученных кейсах можно причислить к «нимбистам», как ранее отмечали екатеринбургские исследователи Н. Л. Антонова и С. Б. Абрамова [2].

Во всех кейсах активисты в качестве площадки взаимодействия и самоорганизации сообщества используют сообщества или аккаунты в социальных сетях. События, составляющие основу кейсов освещались в региональных и федеральных СМИ. В каждом из заданных кейсов можно определить основного «влиятеля» – лидера мнений, или группу таковых, а также выявить публичное экспертное мнение, подтверждающее основные тезисы активистов.

В двух кейсах активисты организовывали офлайн-флешмобы и акции, сбор денег на нужды сообщества. В случае кейса «Дом Топоркова» сбор средств на нужды сообщества является регулярной стратегией активистов фестиваля; заявляется, что средства используются в рамках деятельности «Том Сойер Феста» по реставрации исторических зданий.

Только в двух кейсах активисты писали заявления и обращения в органы власти, создавали петиции, собирали «живые» подписи сторонников под коллективными заявлениями и обращениями. В случае кейса «Сквер/храм» это не стало эффективным инструментом, оказавшим влияние на ход событий.

С точки зрения изучения общественного мнения в отношении спорного объекта, кейс «Сквер/храм» является уникальным – в нем было реализовано много различных инициатив, способствовавших привлечению внимания: были опубликованы результаты нескольких опросов общественного мнения (фонд «Социум», ВЦИОМ), активисты организовывали офлайн-флешмобы, акции и несанкционированные митинги, о которых писали не только журналисты различных СМИ, но обычные пользователи социальных сетей. Активисты производили и распространяли брендированную продукцию (бренд сообщества), продукцию, транслирующую позицию активистов (продукция с лозунгами, призывами или высказываниями на тему). Были отмечены художественные высказывания на заданную тему в пользу мнения активистов.

Обобщив опыт городского активизма, рассмотренного в кейсах, можно сделать вывод о том, что городской активизм в Екатеринбурге не применяет стратегий нового городского активизма, сущность которого в своем исследовании описывают О. В. Паченков и Л. В. Воронкова [10]. Городской активизм Екатеринбурга в большинстве своем все еще носит «охранительный» градозащитный характер, применяя соответствующие стратегии действия (впрочем, важно отметить, что это заявление не касается регулярной деятельности волонтеров и организаторов местного «Том Сойер Феста»). Однако активные горожане все реже используют митинги, не характерные для нового городского активизма (по Панченкову и Воронковой), в качестве инструмента влияния на принятие решений, предпочитая офлайн-акции активностям в интернете.

Выводы: возможности и ограничения городского патриотизма

Проведенное исследование позволило выделить факторы достижения целей городских активистов Екатеринбурга, которые могут быть рассмотрены как рекомендации для них:1. Огласка, широкое распространение информации о деятельности активистов в медиа (прежде всего в социальных сетях, региональных и федеральных СМИ) помогает активистам привлечь внимание к какой-либо проблеме. Широкому распространению информации в медиа, в свою очередь, способствуют высказывания известных людей, в которых они комментируют заявленную проблему. Увеличению поддержки активистов при этом способствуют те публичные или художественные высказывания известных людей, в которых они напрямую поддерживают активистов или выражают согласие с позицией городских активистов.

Большое значение в вопросе формирования общественного мнения и консолидации симпатий горожан вокруг деятельности городских активистов имеют экспертные комментарии, подтверждающие тезисы городских активистов.

Динамику трансформации общественного мнения можно наблюдать в опубликованных результатах исследований общественного мнения. Публикация результатов таких опросов влияет на мнение отдельного потребителя такого контента, способствует тому, чтобы «раскрутить» спираль молчания (по терминологии Э. Ноэль-Нойман). Так, человек, ранее сомневавшийся в том, стоит ли высказывать свое, как он считал, «непопулярное» мнение в поддержку городского активизма, узнав, что его точку зрения в действительности поддерживает большинство, может начать высказываться, не испытывая более страха социальной изоляции.

2. Создание и распространение брендированной продукции городских активистов также может выступить инструментом повышения информированности населения о позиции и действиях активистов по тому или иному вопросу, что, в свою очередь, дает возможность привлечь большее количество сторонников.

3. Для современной гражданской инициативы чрезвычайно важна активность в интернете и наличие онлайн-площадки, где сторонники могут эффективно коммуницировать, делиться новостями, организовывать сбор денег на финансирование организации и пр. Такими площадками можно назвать аккаунты, сообщества и чаты в различных социальных сетях.

4. Организация онлайн и офлайн акций и флешмобов также является действенным инструментом распространения информации о действиях и позиции городских активистов, способом привлечения внимания СМИ и горожан и инструментом формирования одобрения деятельности местных активистов в массах. При этом важно заметить, что сетевые флешмобы в пространстве интернета становятся альтернативой офлайн-акций. «Уход в онлайн», можно назвать тенденцией гражданских организаций и инициатив последних лет.

Городским активистам легче противостоять представителям бизнеса, которые действуют без явной высказываемой поддержки городской власти. Такой вывод можно сделать из кейса «Лев на ул. Вайнера»: администрация города не стала «защищать» скульптуру льва, решение о том, уберут или оставят скульптуру, по словам источника СМИ в администрации, принимали представители компании «Сима-ленд». В случае, когда городские активисты противостоят инициативам представителей бизнеса, эффективной стратегией действия может стать создание и распространение петиции. Важно заметить, что создание петиций на портале www.change.org не имеет юридической силы в силу того, что подписанты могут оставаться анонимными, поэтому представители власти оставляют за собой право не реагировать на такую петицию. Исключение составляет портал Российской общественной инициативы (POB), где подписанты должны подтверждать свою личность.

5. Использование бюрократических механизмов (написание обращений и заявлений в госорганы) как инструмента влияния на принятие решений можно назвать эффективным в том случае, если противостоящий актор – это представитель бизнеса, который действует при бездействии городских властей. Это можно понять, проанализировав опыт городских активистов, описанный в кейсе «Дом Топоркова».

На основе проведенного анализа мы смогли выделить факторы, которые препятствуют тому, чтобы городские активисты достигали своих целей, а также выявить неэффективные или небезопасные стратегии городских активистов.

Препятствием к достижению целей активистов может стать публикация результатов опросов общественного мнения, подтверждающих факт того, что большинство жителей города не поддерживает действия активистов или не согласна с их точкой зрения на заданную тему. Экспертные комментарии, в которых опровергаются тезисы городских активистов также могут выступить препятствием к достижению их целей.

Небезопасной стратегией можно назвать организацию несанкционированной акции (митинга) как инструмента выражения общественного мнения и опосредованного влияния на власть. Из опыта активистов и сторонников сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», описанного в первом кейсе, мы знаем, что такие действия могут повлечь за собой санкции со стороны правоохранительных органов, например, административный арест участников.

Быстрому достижению целей городских активистов препятствует, как становится понятно из анализа заявленных кейсов, бюрократический процесс. Так, когда активисты подают заявление или обращение в органы власти, не стоит рассчитывать на быструю реакцию или незамедлительный ответ, потому что законами установлены определенные сроки рассмотрения этого обращения или заявления государственными органами.

Рекомендации

В результате проведенного исследования мы предлагаем способы и инструменты, которые могут использовать городские активисты, чтобы привлекать новых сторонников, влиять на общественное мнение и вести диалог на равных с властью для достижения своих целей:

1) привлечение региональных и федеральных СМИ к освещению городских проблем и деятельности городских активистов, в том числе создание инфоповодов, комментирование тех или иных городских событий в медиа и т. д.;

2) привлечение известных людей к освещению той или иной проблемы или деятельности организации;

3) стимулирование представителей креативных индустрий к созданию художественных высказываний на тему той или иной городской проблемы;

4) использование экспертного мнения в качестве аргументации своей позиции по той или иной проблеме;

5) создание и распространение брендированной продукции с фирменным стилем, символами и вербализованными сообщениями сообщества;

6) создание онлайн-площадки для коммуникации и самоорганизации сообщества;

7) организация онлайн- и офлайн-флешмобов и акций для привлечения внимания к той или иной городской проблеме или инициативе;

8) создание и распространение петиций, инициирующих решение той или иной городской проблемы;

9) написание обращений, запросов и заявлений о той или иной городской проблеме в государственные органы;

10) подготовка коллективных обращений или заявлений граждан в государственные органы.