Введение

Сегодня актуальна проблема сохранения и трансляции смыслов мест памяти, к которым в том числе относятся и кладбища. То, как медиа представляют наше «последнее пристанище», влияет на общественное сознание и культурную идентичность, тем более, что «страсть к кладбищам – русская, национальная черта» (И. Бунин), поэтому данное исследование посвящено анализу современных практик медиапрезентации кладбищ в цифровых медиа на примере конкретных мест в России и за рубежом.Научная проблема заключается в том, как транслировать культурное наследие, если оно связано с таким местом памяти как кладбище, каков медийный образ кладбищ и как его можно трансформировать, используя современные мультимедийные форматы создания информационного контента. Помимо теоретических задач изучения и описания предмета исследования, преследуется и практическая задача – разработка и обоснование медийного проекта, связанного с Ивановским кладбищем (Екатеринбург) с последующей публикацией материалов в социальных сетях.

В целом наш поиск укладывается в популярное междисциплинарное направление гуманитарных исследований memory studies с акцентом на изучение медийных коммеморативных практик. Мемориальные пространства, т. е. места, связанные с памятью о каком-либо событии, личности, историческом факте, мы рассматриваем как предмет освещения журналистики в области культуры и опираемся на теорию коллективной памяти французских исследователей – П. Нора, М. Хальбвакса. В 1925 году французский философ Морис Хальбвакс ввел понятие «коллективная память», понимая его как общую информацию о прошлом, которая разделяется и поддерживается всеми членами социальной группы [1]. С точки зрения функционального назначения, места памяти, согласно Пьеру Нора, это хранители исторической информации и символов коллективной идентичности. Эти места становятся материальными точками сосредоточения памяти, которые сохраняют важные события, личности или переживания, связанные с коллективной историей. Они помогают обществу поддерживать осознание своей истории, преемственности и значимых ценностей, служат для передачи этого опыта будущим поколениям [2].

Эмпирическим основанием исследования являются сетевые издания («Москультура», «Е1.ру. Екатеринбург онлайн», «Наш Урал»); турагрегаторы и сайты туристических компаний («Аркаим-ТРЭВЕЛ», «ХорошоТам», «Планета экскурсий в Москве», «SPUTNIK», «Тур-Урал», «Экскурсионный экспресс»), страница сообщества ВКонтакте «ЕКБГУЛЯЕМ | Экскурсии по городу»; специализированный информационный сервис «RITUAL.RU», сайты Новодевичьего монастыря и одноименного кладбища, сайт Пискаревского кладбища.

Видовое разнообразие мест памяти

Опираясь на исследования И. А. Вальдман, Е. И. Красильниковой, Н. В. Медведевой, А. С. Стоналовой, О. П. Прусаковой, Е. Г. Трубиной [3; 4; 5; 6; 7], рассмотрим видовое многообразие мест памяти российских городов.В зависимости от знаковых средств кодирования фрагментов городского прошлого места памяти могут быть визуальными и вербальными, аудиальными и тактильными.

Исходя из способов локализации в городском пространстве места памяти являются частью городского ландшафта или располагаются обособленно.

Места памяти могут различаться по способу возникновения. Во-первых, это может быть естественное место, не созданное специально, которое хранит в своих формах символическую связь с событиями прошлого. Во-вторых, место памяти города может представлять собой целенаправленно созданный и спланированный объект (в семиотике – символический знак), искусственно спроектированный для того, чтобы напоминать современникам о прошедших в данном месте событиях. В-третьих, многие мемориальные пространства связаны с определенными события, часто трагическими – войнами, катастрофами, репрессиями.

Места памяти в зависимости от уровня социальной значимости для горожан могут быть национальными – хранящими память народа, локальными – хранящими память истории города, или субкультурными, т. е. хранящими память конкретных городских сообществ или субкультур – музыкальных, спортивных и иных.

По способам символической связи между местом памяти и событием прошлого места памяти города могут быть официально утвержденными на уровне городской власти (в официальных названиях улиц, памятников и пр.) и неформальными (например, быть значимыми для молодежной субкультуры).

Места памяти можно отнести к разным типам исходя из видов объектов идентификации, на которых строится символическая связь с местом памяти. Это:

- память «гениев места» – выдающихся личностей, которые так или иначе связаны с городом;

- память сражений и боевых действий (места, в которых горожане чтят фрагменты памяти, связанные с победами, завоеваниями, утратами и пр.);

- память истоков (места, которые рассказывают о началах и зарождении города, народа, страны и пр.);

- память традиций (места, свидетельствующие о торговых, ремесленных, правовых, творческих, научных и прочих традициях, с которыми связывается городское прошлое).

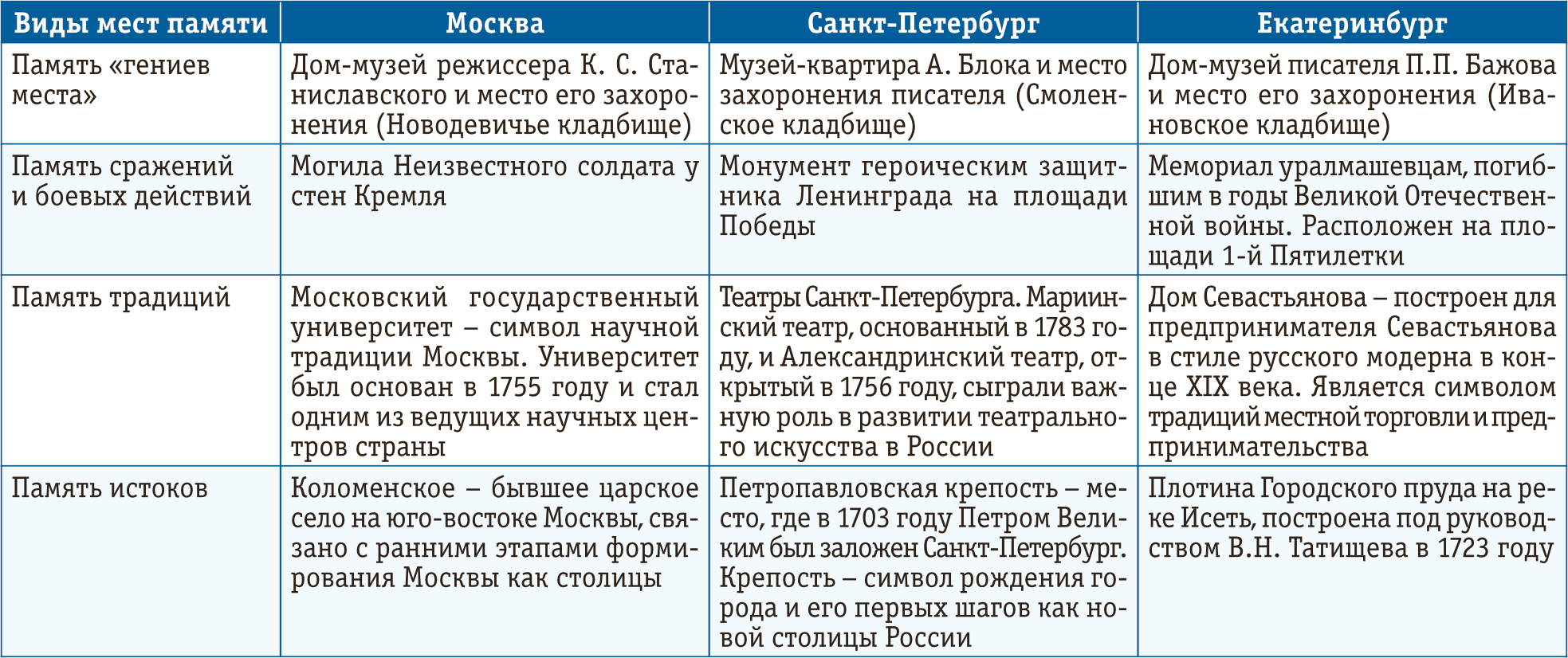

Следуя этой дифференциации, примеры мест памяти в культурном ландшафте таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург представлены в Табл.1.

Одним из видов мемориальных пространств являются кладбища. Выделим видовые признаки кладбищ, опираясь на представленные выше основания для классификации мест памяти.

1. Знаковые средства кодирования. Кладбища используют различные средства кодирования, которые помогают сохранять память о людях, событиях и традициях:

- Визуальные: архитектура надгробий, памятников, скульптур, отражающих различные исторические эпохи, религиозные традиции или социальный статус погребённых. Например, роскошные семейные усыпальницы или простые кресты, символизирующие веру и память. Своеобразный визуальный ландшафт кладбища – аллеи, дорожки, могилы, зелёные насаждения и другие элементы создают атмосферу памяти и уединения.

- Вербальные: надписи на надгробиях или памятниках, даты рождения и смерти, эпитафии, цитаты, которые информируют о времени жизни и области деятельности умерших.

- Аудиальные: типичны такие звуки, связанные с кладбищем, как шум ветра в деревьях, звон колоколов или церковные молитвы, поскольку кладбища, как правило, располагаются рядом с храмами.

- Тактильные: имеют значения для восприятия кладбищ ощущения от взаимодействия с памятниками и надгробиями, такие как прикосновение к камню, символизирующее физическую связь с памятью, а также ритуальные действия, например, почитание могил с помощью поклона или возложения цветов.

2. По способу локализации кладбища либо являются частью городского ландшафта и даже расположены в центральных районах в силу расширения городской застройки с течением времени, либо расположены обособленно за городской чертой, если это новые захоронения или они предназначены для определённых социальных групп.

3. По способу возникновения:

- возникшие стихийно – такие захоронения людей встречаются вдоль дорог, у храмов или в иных местах.

- целенаправленно созданные объекты – такими являются современные городские кладбища, которые должны учитывать план развития города.

- мемориальные пространства, связанные с определёнными трагическими событиями (природные и техногенные катаклизмы, репрессии и войны). Например, Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге является важным мемориалом для города и всей страны, символизируя память о жертвах блокады Ленинграда (1941-1944 гг.) и подвиге города-героя (рис. 1).

4. По уровню социальной значимости:

- Национальное достояние: кладбища, имеющие большое значение для русской культуры, такие как Ваганьковское и Новодевичье (Москва); Смоленское, кладбище Александра-Невской лавры (Санкт-Петербург).

- Значимые для национальной культуры, но находящиеся за рубежом. Например, Сент-Женевьев-де-Буа в предместьях Парижа – крупнейшее русское кладбище за пределами России:

«Малая церковка, свечи оплывшие,

Камень дождями изрыт добела.

Здесь похоронены бывшие, бывшие,

Кладбище Сент-Женеьев-де-Буа…»

(Р. Рождественский)

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа входит в список главнейших достопримечательностей, достойных внимания русских туристов при посещении французской столицы. Даже первые лица государства побывали в этом месте во время официальных визитов во Францию (патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и президент России Владимир Путин – в 2007 году) [8].

- Локально значимые: кладбища, которые имеют значение для определенной общности или города. Например, Ивановское кладбище Екатеринбурга – место захоронения многих знаменитых людей города.

- Субкультурные: кладбища, связанные с определёнными группами людей. Примером может служить кладбище Пер-Лашез в Париже – место захоронения музыкантов, писателей и других деятелей искусства, чьи могилы притягивают фанатов. Например, здесь находится могила всемирно известного ирландского писателя Оскара Уайльда, известного благодаря роману «Портрет Дориана Грея». На могиле установлен памятник в виде крылатого сфинкса, высеченный из 20-тонной глыбы камня. Парижская легенда гласит, что поцеловавший памятник (любую его часть) обретёт любовь и никогда её не потеряет. В 2011 году по случаю 111-й годовщины со дня смерти Уайльда власти установили двухметровый стеклянный барьер, но теперь туристы оставляют поцелуи на стекле, а цветы и записки бросают внутрь корпуса (рис. 2).

5. Исходя из видов объектов идентификации, на которых строится символическая связь с местом памяти: одни кладбища относятся к местам памяти «гениев места», другие – памяти сражений и боевых действий.

6. По способам символической связи между местом памяти и событием прошлого кладбища в большинстве случаев являются официально утвержденными и могут иметь статус действующих кладбищ, где продолжаются захоронения, и статус музеефицированного места, где сохраняется историческая память народа.

Эти классификационные признаки помогают выделить кладбища как места памяти и исследовать их значение в контексте истории, культуры и социальной структуры общества, в том числе с помощью СМИ и других медиакоммуникаций. То, как медиа представляют кладбища, влияет на общественное восприятие этих мест памяти и формирование брендов территории. Чтобы создать сильный бренд, необходимо сформировать четкий набор атрибутов, которыми обладает город и на основе которых можно сформировать его позитивное восприятие у целевых аудиторий [9].

Как отмечает М. Л. Шуб [10, с. 144], медиатизация условий, в которых формируется новая мемориальная парадигма, обусловливает новую, особую и чрезвычайно значимую роль СМИ, которые устанавливают чувственный контакт с прошлым, обеспечивают его реконструкцию и интерпретацию. Именно медиа, наряду с другими мнемоническими акторами (педагогами, представителями церкви, специалистами PR, литераторами, политиками и др.) ориентированы на обеспечение функционирования культуры памяти.

Под культурой памяти понимается совокупность разнообразных форм мемориальной деятельности (сохранение, поддержание, трансляция, трансформация памяти), реализуемых как в институционально инициированном (официальные коммеморативные практики, деятельность СМИ), так и в спонтанно-инициативном (стихийная коммеморация, частные мемориальные инициативы) форматах [10, с. 145].

Современные медиа способствуют превращению мест памяти в действующий инструмент культурной политики, в том числе создание медиаобраза кладбищ как мемориальных пространств в российской культуре связано с важными историческими и культурными аспектами, а также с конструированием публичной памяти о значимых личностях и событиях. Кладбища как особые мемориальные пространства становятся частью общественного нарратива, где происходит взаимодействие с памятью о прошлом и культурным кодом нации. Подробнее эти процессы рассмотрим далее на примере Новодевичьего кладбища.

Практики создания медиаобраза мемориальных пространств на примере столичных и региональных кладбищ

Новодевичье кладбище (Москва, Лужнецкий проезд, 2) является одним из самых известных и значимых в России, это символ элитарной части нашей культуры и политической истории. Кладбище расположено вблизи Новодевичьего монастыря (рис. 3).Новодевичий монастырь включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а СМИ нередко изображают его как «место силы», где память сохраняется на фоне архитектурных памятников и природной красоты.

Возникнув в 1524 году, это место памяти обросло множеством легенд и мифов, часть из которых связано с местным кладбищем. Первые захоронения появились на монастырском погосте в 1525 году, в дальнейшем этот погост стал местом захоронений русских царей и членов их семей, княжеских и боярских фамилий, а первым всеми почитаемым захоронением была могила героя Отечественной войны – Дениса Давыдова. Официальное открытие Новодевичьего кладбища как самостоятельного общественно значимого пространства состоялось в 1904 году. После революции 1917 года эта территория предназначалась для погребения самых заслуженных советских государственных деятелей культуры, искусства, науки и политики.

Новодевичье кладбище неоднократно становилось местом действия в кино. Например, в художественном фильме времен СССР «Судьба резидента» (режиссер В. Дорман, 1970) здесь проходили съёмки сцены, в которой шпионов берут с поличным; в современном сериале «Раневская» (режиссер Д. Петрунь, 2022) в последнем эпизоде пожилая Фаина Раневская приходит сюда навестить могилы дорогих ей людей.

Новодевичий монастырь имеет свой сайт, где в том числе описана история обители (https://novodev.msk.ru). Кладбище также имеет собственный сайт (https://novodevichekladbishe.ru/), но он выполняет исключительно инструментальное назначение, и помимо информации о ритуальных услугах только в рубрике «Церковь» есть краткая историко-культурная информация. Но этот культурный пробел восполняют другие сайты, являющиеся частью туриндустрии столицы. Для примера экскурсионных продуктов, связанных с Новодевичьим кладбищем, были проанализированы три сайта: «Москультура», «ХорошоТАМ», «Экскурсии в Москве». Изучив эти ресурсы, мы увидели много интересных предложений и полагаем, что экскурсия, даже случайно выбранная, в таком сакральном месте как Новодевичье кладбище, оказывает глубокое влияние на людей, запуская процесс формирования коллективной памяти.

Таким образом, медиапространство, сложившееся вокруг самого знаменитого столичного кладбища, представлено официальными сайтами (монастыря и кладбища) и экскурсионными сайтами, функционирующими либо как полноценные СМИ, либо как агрегаторы экскурсионных услуг. Такого рода медийные каналы и способны вовлечь посетителя в процесс изучения этого места памяти и предложить понятные сервисы.

Не пытаясь соревноваться со столицей, Екатеринбург тем не менее тоже обладает значительными мемориальными и культурными объектами, по официальной информации – 522 объекта, в том числе расположенными на кладбищах, которые играют важную роль в сохранении исторической памяти города.

В Екатеринбурге предпринимаются различные усилия, направленные на повышение узнаваемости этих мест памяти. Местные власти, культурные и исторические организации, например: «Наш Урал», Благотворительный фон «Мемориал Романовых», Музей истории Екатеринбурга, а также коммерческие туристические организации публикуют путеводители, организуют экскурсии и образовательные программы, цель которых – познакомить жителей и туристов с важными аспектами истории и современного культурного потенциала нашего города.

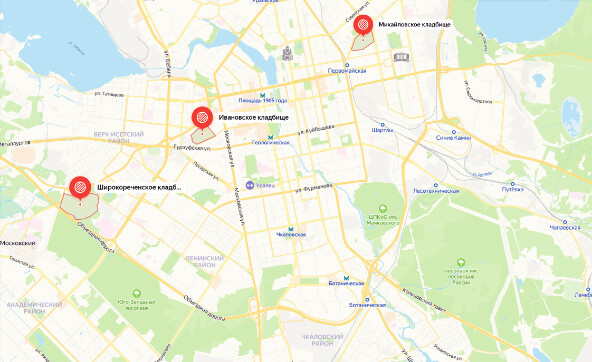

Всего в городе 17 кладбищ. С точки зрения коллективной памяти наиболее значимы (рис. 4):

- Ивановское кладбище, ул. Репина, 6Г.

- Михайловское кладбище, ул. Блюхера, 4.

- Широкореченское кладбище, Московский тракт, 7-й км, 2Б.

Важно отметить, что ни у одного из вышеперечисленных некрополей нет собственного официального сайта. На сайте Екатеринбургской похоронной службы «RITUAL.RU» на главной странице находится рубрикатор, посвященный услугам этой компании, но культурно-значимая информация о кладбищах города не представлена. Например, здесь можно найти такую информацию: «Ивановское кладбище – старинный городской некрополь, действующий с первого десятилетия XIX века. Находится в центральной части города, в Верх-Исетском районе», – далее следует контактная информация.

Также на этом сайте по запросу «Ивановское кладбище» найдено еще 8 материалов за период с 2018 по 2024 годы. Например:

- материал «Бесплатные экскурсии по Ивановскому кладбищу» написан в жанре обзора о выдающихся личностях, похороненных на Ивановском кладбище; упомянуты купцы Телегины, Турышевы, первооткрыватель золотых россыпей Лев Брусницын, ученый-металлург Иван Соколов, лауреат Сталинской премии писатель Иосиф Ликстанов, участник расстрела царской семьи в Ипатьевском доме Пётр Ермаков, автор уральских сказов Павел Бажов.

- новостная заметка «Ивановское кладбище вошло в топ-5 самых интересных кладбищ России» сообщает, что это место вошло в тройку лидеров в рейтинге региональных кладбищ. Первое – Арское кладбище в Казани, второе – Всесвятское кладбище в Краснодаре, а четвертое – кавказское кладбище Кырхляр в Дагестане, пятое – кладбище японских военнопленных в селе Листвянка Иркутской области.

На профильных экскурсионных сайтах уральского региона, таких как «Sputnik», «Tур-урал», «Экскурсионный экспресс», «Аркаим-трэвел», можно найти различные экскурсии по Екатеринбургу, но маршрутов по кладбищам нет.

В социальных сетях кладбища нередко фигурируют как потенциальные места для экскурсий. Например, ВКонтакте среди различных групп можно выделить паблик «ЕКБГУЛЯЕМ | Экскурсии по городу» (количество подписчиков – 13 тыс.). В группе публикуются анонсы авторских экскурсий от известных экскурсоводов Екатеринбурга, таких как Татьяна Мосунова, Артем Беркович, Анастасия Печерских, Дмитрий Москвин и другие.

Изучив этот паблик за период сентябрь-декабрь 2024, мы обнаружили 2 поста-анонса. Пост от 27 сентября 2024 года информирует о предстоящих экскурсиях в ближайшие выходные, в том числе анонсировалась экскурсия «Екатеринбургский некрополь: Ивановское кладбище» с историком Артемом Берковичем (цена билета составила 500 руб., дети до 12 лет могли принять участие бесплатно). Второй анонс опубликован 11 октября 2024 года и знакомит с предстоящими «вылазками» того же экскурсовода в ближайшие выходные. Вероятно, в осенне-зимний сезон из-за снега и распутицы активность экскурсий на кладбища ослабевает, поэтому других публикаций мы не обнаружили.

В главном новостном сетевом общественно-политическом издании «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» (18+) только за декабрь 2024 года опубликовано 15 материалов, связанных с темой «кладбище»: 6 посвящены погибшим участникам СВО, 6 – криминальные хроники, 1 обзорный материал о выдающихся людях, умерших в 2024 году, но кладбище как место памяти представлено только в 2-х публикациях:

1) это интервью-расследование корреспондента Ирины Харитон с кладбищенским блогером Русланом Фармановым. Они разгадали тайну могилы, где на камне изображена влюбленная пара в купальниках на фоне моря и нет никаких других данных. Просмотров – 20 881. Имеется 35 комментариев. Данная статья позиционирует кладбища как место, посещение которых располагает к размышлениям о смысле жизни и, в частности, о любви. Но в комментариях ни блогер, ни автор статьи не нашли поддержки.

2) фоторепортаж Алекандры Якуповой с небольшой статьей в качестве информационного сопровождения о преступном наркопромысле цыганских баронов, похороненных на Западном кладбище Екатеринбурга. В тексте 11 фото надгробных памятников. Просмотров – 59 931. Имеется активный отклик читателей – 241 комментарий. В основном это негативные воспоминания о времени «лихих девяностых» с проклятиями в адрес цыганского этноса, общий тон передает такой комментарий: «Трактор туда надо загнать и сравнять все с землей». Данная статья затрагивает злободневную проблему и показывает, что кладбища как места памяти хранят напоминания о тяжелых страницах нашей истории.

Но есть и светлые страницы, именно им был посвящен журналистский проект одного из авторов статьи (Е. Осадчая).

Медиапроект «Колдунковские сказы Урала»

Актуальность проекта заключается в том, что такие мемориальные пространства как кладбища традиционно воспринимаются как сакральное место, посещение которых продиктовано особыми случаями. Однако эти пространства городского или пригородного ландшафта являются неотъемлемой частью культурного наследия и нуждаются в медиапрезентации. Для сохранения коллективной памяти необходимо находить оптимальные формы передачи смыслов этого наследия для молодежи, используя близкие этой части аудитории цифровые форматы подачи информации и каналы ее распространения (социальные сети). Тем более, что опыт виртуализации кладбищ уже существует и имеет потенциал к развитию [11], и в целом, как справедливо отмечает Л. Б. Зубанова [12], медиатехнологии будущего играют большую роль в пространстве мемориальной культуры, транслируя образы прошлого.Название нашего медиапроекта «Колдунковские сказы Урала» связано с воспоминаниями Бажова. В детстве его уличное мальчишеское прозвище – «Колдунков», поскольку фамилия писателя происходит от уральского диалектного слова «бажить» – ворожить, предвещать. Позднее Бажов охотно принял на себя неформальное звание главного колдуна уральской литературы и подписывал свои произведения псевдонимом «Колдунков Егорша».

Цель медиапроекта заключается в медиапрезентации культурного наследия городских кладбищ как места памяти на примере мемориала П. П. Бажова на Ивановском кладбище. Целевые группы проекта – жители города Екатеринбурга, туристы, но в первую очередь – молодежь (14-35 лет).

Полагаем, что главный долгосрочный результат такого рода проектов – это сохранение культурной памяти, формирование региональной идентичности благодаря усилению значения места захоронения видного деятеля культуры, в данном случае уральского писателя как одного из символов уральского культурного кода.

Краткосрочные результаты проекта «Колдунковские сказы Урала» – наличие положительных откликов участников сообщества Академии в социальных сетях (лайки, просмотры) на опубликованные журналистские материалы.

В ходе реализации проекта подготовлен пилотный вариант мультимедийного материала, основанный на принципах дополненной реальности и сделанный на основе фотографий мемориального пространства – памятник П. Бажову на Ивановском кладбище (рис. 5). Визуальное оформление материала также содержит образы героев сказов Бажова, референсы которых заимствованы из сборника «Уральские сказы». Для «оживления» картинки и создания визуального ряда в формате GIF (Graphics Interchange Format) использовалась нейронная сеть «Luma AI».

Обозначим, что «гифка» – это один из популярных видов цифрового искусства, представляющий собой очень короткий формат анимации (2-10 сек.), состоящий из последовательности изображений, которые показываются поочередно, создавая эффект движения. Иллюстрированные движущиеся картинки («гифки») могут быть эффектной иллюстрацией к просветительским текстам.

В Екатеринбургской академии современного искусства уже накоплен немалый опыт применения цифровых инструментов в трансляции культурной памяти через фестивали цифрового искусства [13], сюжеты компьютерных игр [14]. В нашем случае созданный мультимедийный медиапродукт содержит текст, посвященный творчеству писателя и его героям (1231 знак), гифку (10 сек.), музыкальное оформление («See You Tomorrow») и представляет собой своеобразную видеопамятку о могиле Бажова на Ивановском кладбище Екатеринбурга (рис. 6).

Функции видеопамяток, как инструментов медиапрезентации, подобны функциям мемориальных досок, размещаемых в общественных физических пространствах. В частности, О. И. Вовк [15, с. 19-20] выделяет такие функции как историко-мемориальная, художественно-эстетическая, информационно-коммуникационная. Данный автор справедливо отмечает, что мемориальные доски способствуют формированию образов города в глазах его жителей и гостей и несут в себе не только следы эпохи, но и отражают эстетические предпочтения и мировоззренческие ориентиры создателей этих мемориальных маркеров места. Последнее замечание особенно важно, поскольку наш выбор создания информационного продукта не в форме объекта монументального искусства, а мультимедийного продукта, предназначенного для виртуальных пространств, отражает кардинальную смену мировозренческих ориентиров и эстетических предпочтений (в изображении задействован черный фон – очень популярный у современной молодежи). Кроме того, видеопамятки помимо мемориальной выполняют и развлекательную функцию, что соответствует общему тренду геймификации, в определенной мере уместному и в трансляции культурной памяти.

Памятник, созданный архитектором М. Л. Минцем и скульптором А. Ф. Степановой, установленный в 1961 году, превращается из статичной скульптуры в живое, динамичное пространство, которое продолжает вдохновлять и объединять знатоков творчества писателя, сохраняя культурные традиции, что особенно важно транслировать молодежной аудитории, поэтому в качестве медиаплощадки проекта выбраны социальные сети. Материал опубликован к дню рождения писателя (27 января 2025 года) на официальной странице ВКонтакте Екатеринбургской академии современного искусства (3711 участников), имеется 13 лайков, 3 перепоста.

Через «оживление» героев сказов П. П. Бажова с помощью искусственного интеллекта и дополненной реальности мемориальное место обретает новый визуальный образ и новое культурное значение: самые современные цифровые инструменты работают на «передачу огня», т. е. культурной памяти поколений.

В качестве перспективы развития проекта возможно создание аналогичных мультимедийных продуктов о других знаковых мемориалах Ивановского кладбища.

Выводы

В статье поднимается проблема создания медийного образа кладбищ и способов его трансформации. Итоги научного поиска:- В результате изучения теоретических источников определены критерии (6 позиций), в соответствии с которыми представлена классификация мест кладбищ как мест памяти (в авторской интерпретации).

- На основании анализа ряда эмпирических источников проанализирован медиаобраз Новодевичьего кладбища – главного столичного некрополя, где упокоились многие признанные столпы советской и русской культуры. Выявлено, что медиапрезентация этого места осуществляется через официальный сайт, экскурсионные платформы, а также кинотексты. Но сайт кладбища функционирует как маркетинговый инструмент продвижения ритуальных услуг и практически не несет культурно-просветительской информации, зато эту задачу достаточно успешно выполняют экскурсионные информационные платформы, где рекламные тексты насыщены любопытными фактами и призывают посетить это мемориальное пространство, тем самым создавая привлекательный и запоминающийся образ этого места, способствуя формированию культурной памяти.

- Выявлена региональная особенность медийных коммеморативных практик: в отличие от столичной ситуации медиапространство, сложившееся вокруг екатеринбургских некрополей, слабо передает культурно-просветительский потенциал этих мест памяти.

- Новизна: мы полагаем, что современные медийные каналы позволяют вовлечь аудиторию в процесс изучения мемориальных пространств, используя современные средства мультимедийной журналистики и цифрового искусства, в том числе движущиеся картинки («гифки») могут быть эффектной иллюстрацией к просветительским текстам.

- Практическая апробация: этот инструмент задействован в авторском медиапроекте «Колдунковские сказы Урала», предназначенном для информирования молодежи о месте захоронения известного уральского писателя Павла Петровича Бажова и популяризации его литературного творчества. Это студенческий проект, созданный и реализованный на базе МБОУ ВО ЕАСИ.

- Практическая значимость: данный опыт является примером того, как можно расширить привычные средства и тематику освещения кладбищ и задействовать современные средства цифрового искусства в медиапрезентации этих мест памяти.