Введение

Приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) – наиболее часто встречающийся вариант сохранения исторического объекта и его современного использования. Принято считать, что такое новое функциональное назначение объекта, как музейное здание – способ лёгкий и простой. Однако, личный практический опыт проектирования приспособлений различных объектов к музейным процессам и анализ других объектов культурного наследия, приспособленных под музеи, показывает: это не просто как с инженерной, так и с реставрационной точек зрения.Об особенностях приспособления исторического здания для музейной функции говорил и Михаил Пиотровский, описывая процесс работы по приспособлению здания Генерального штаба в Санкт-Петербурге для музейно-выставочных пространств Эрмитажа, выполненный архитектурным бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. «Задача реставрации и приспособления» – подчеркнуть функциональную суть здания, одновременно выделив его принципиальные градостроительные особенности и скрытую философию» [1].

Актуальность темы музеестроения значительна, об этом свидетельствует, например, отдельная секция «Музей будущего – заповедник или пространство для экспериментов?», проведенная на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в Казани в феврале 2025 года. «Современный музей – одно из самых смыслообразующих пространств». На этом форуме здание ГЭС-2 в Москве, приспособленного под музейно-выставочное многофункциональное пространство по проекту архитектора Ренцо Пиано, отмечено как знаковый архитектурный объект, реализованный Россией в последние годы – так музей становится смыслом и символом.

В современной научной литературе ощущается дефицит примеров успешного сохранения архитектурного наследия и культурных ценностей, приводится больше теоретического анализа. С. А. Галеев рассматривает проблемы и задачи сохранения культурного наследия с позиции архитектора, через создание условий для повышения социальной и туристической привлекательности объектов наследия [2]. Сборник докладов недавней конференции «Усадебные комплексы России как центры культуры и хранители материальной и нематериальной культуры» посвящен усадебным комплексам как центрам культуры и хранителям материальной и нематериальной культуры. Он включает исследования по продвижению культурного наследия и традиционных ценностей [3]. Н. Б. Завьялова, Д. В. Завьялов, О. В. Сагинова в статье «Современные технологии в процессах сохранения объектов культурного наследия» анализируют новые формы и практики сохранения архитектуры и градостроительства с эффективным использованием информационных систем [4]. Усадьба, ее развитие и возможности сохранения рассмотрены в статьях Л. Л. Калошиной, К. В. Гневашева [5]. А. А. Рябкова дает оценку современного состояния и возможностей развития усадеб «Ясенево» и «Петровское-Княжищево» [6]. Фундаментальный анализ объектного поля дает в диссертационной работе Е. С. Карпова [7].

Проблема, рассматриваемая в настоящей статье, – приспособление объекта культурного наследия с сохранением исторических особенностей, внутренней логики объекта и с учетом современных требований. Примером будет опыт приспособления Объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Комплекс усадеб М. Д. Мередина и П. А. Нечкина» для размещения в нем музея Невьянской иконы.

Материалы и методы

В качестве основных методов исследования использованы общетеоретические методы: анализ, синтез, аналогия, моделирование, анализ нормативной базы, кейс-анализ. Были осуществлены анализ основных современных принципов и концепций организации музейного пространства; исследование истории здания и территории его размещения с целью выявления объемно-планировочных и исторических особенностей и построения планировочной логики объекта; анализ требований к построению музейной экспозиции с целью соотнесения внутренней логики здания и выставочной концепции с возможностью изменения объемно-планировочных решений исторического объекта для приспособления под музейную функцию; обобщение опыта приспособления различных зданий к новой музейной функции с внедрением новых функций и новых форм в исторический объект; внедрение современных инженерных требований, требований пожарной безопасности и условий для людей с ОВЗ при приспособлении под музейную функцию.Анализ основных современных принципов и концепций организации музейного пространства

Концентрация современных принципов организации музейного пространства наиболее точно раскрыта в материалах секции «Музей будущего – заповедник или пространство для экспериментов?» через призму творчества современных архитекторов.Прежде всего, современный музей перестает быть только пространством хранения, изучения и экспонирования коллекций. Современный музей становится местом для развития толерантности человека через общение. «Музей становится пространством для дискуссий, местом, где люди учатся уважать друг друга» – утверждает эфиопский архитектор Фасил Гиоргис, автор проекта «Музея красного террора» в Аддис-Абебе. С точки зрения планировочной структуры, новая функция музея требует новых пространств для мероприятий, лекций, библиотек. Означает ли это, что музей утрачивает свою первичную образовательную функцию и в нем начинает доминировать функция развлечения, через «заигрывание» с публикой в том числе и ранее несвойственными музею технологическими способами – привлечением мультимедиа, смежных видов искусств? Отнюдь нет. Визит в музей в современном мире – это способ получения опыта и ценностей, и архитектура здесь призвана сформировать путь получения этого опыта, используя собственные пластические и планировочные выразительные средства, при первоначально выстроенном сценарии музейного концепта. Однако, такой путь – первоначальное выстраивание музейного сценария – невозможен при приспособлении объекта культурного наследия. Любой проектный процесс в сфере приспособления архитектурного наследия к новой функции начинается с изучения истории объекта и его окружения и пренебречь этим невозможно.

Анализ истории здания и территории его размещения с целью выявления объемно-планировочных и исторических особенностей и построения планировочной логики объекта

Город Невьянск наполнен историей. Но даже в ряду многочисленных старинных особняков есть один примечательный объект, даже в руинированном состоянии сохраняющий признаки былого архитектурного величия. Здание это имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и до недавнего времени носило название «особняк купца М. Д. Мередина с лавкой». Особняк располагается в строчном ряду усадебной и торговой застройки центральной части города Невьянска, закрепляя угол Торговой (ныне Октябрьской) площади, формируя красную линию застройки. Здание перешло в управление Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) представляя собой руинированные остатки стен, без кровли, перекрытий. Достаточно хорошо сохранился лишь главный фасад, обращенный на Октябрьскую площадь.Объединенный единым фасадом объект – не особняк и лавка, как можно было предположить из названия объекта, а четыре отдельных здания и ворота, перестроенные в переходную галерею. Три отдельных здания соединены крытым переходом по фасадному фронту, надстроенным над бывшими воротами. Четвёртое – отдельно стоящее двухэтажное полукаменное здание, ранее также соединенное крытым переходом в глубине двора. Четвертое здание не входило в утвержденный в качестве объекта государственной охраны объем.

В результате подробных исследований истории зданий, изучения архитектурного облика объекта, исследования материалов установлено, что комплекс зданий представляет собой две усадьбы, объединенные в единое целое лишь в XX веке. Владельцами усадеб, что было подтверждено в результате изучения архивных материалов, являлись М. Д. Мередин и П. А. Нечкин. Каждая из усадеб достойна отдельного рассказа. Неразрывная конструктивная и функциональная связь зданий, существовавшая на протяжении XX века, позволила объединить их в ансамбль, в котором особняк М. Д. Мередина с лавкой стал лишь его частью.

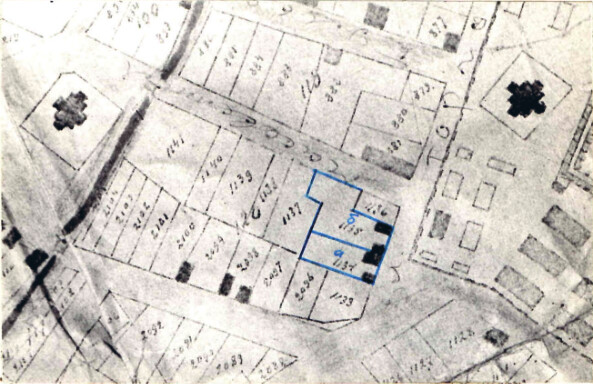

На раннем плане Невьянска 1780 г. нанесены границы территории усадеб, но каменные постройки на нем не обозначены. На плане 1890 г. (рис. 1) впервые обозначены каменные строения на усадебных территориях М. Д. Мередина и П. А. Нечкина.

При натурном изучении объектов в 2021 году нами было установлено, что левая (западная) часть усадьбы М. Д. Мередина, включающая лавку и особняк М. Д. Мередина, а также часть усадьбы П. А. Нечкина, вплотную примыкавшей к особняку М. Д. Мередина, были построены уже в середине XVIII века (по крайней мере, нижние этажи части этих зданий). Нижние этажи построены из большеформатного кирпича размером 36-38 см. В основном, из такого кирпича строили до регламентации размеров, введенной Петром Первым, однако из кирпича этих габаритов на Урале строили и в XVIII. Этот регламент размеров предусматривал длину в 11 дюймов (28 см), ширину 5 1/2 (14 см) и толщину 2 дюйма (7 см). В современных размерах кирпич для строительства уральских и сибирских заводов выпускался размером не менее 31,1 х15,5 х 8 см.

Усадьба М. Д. Мередина: портрет на фоне эпох

Началом развития усадьбы можно считать 1880-1890 годы, когда М. Д. Мередин приобретает каменную лавку и строит рядом особняк. Марк Данилович Мередин, унаследовавший капитал и производство отца, имел свой кожевенный завод, сапожную мастерскую, занимался мучной и хлебной торговлей. Артефакты кожевенного производства обнаружены при археологических изысканиях ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал».В сокрушительном пожаре 1890 года сгорела лучшая часть Невьянска, почти со всеми каменными домами и положительно всей его богатой торговлей, выгорела большая часть завода. Однако, усадьбы М. Д. Мередина и П. А. Нечкина уцелели даже во время этого пожара (рис. 2).

В 1900 году в расцвете своей коммерческой деятельности М. Д. Мередин перестраивает усадьбу под меблированные комнаты. С этой целью он добавил к северному фасаду особняка двухэтажный каменный пристрой, увеличивая общий объем здания и завершая формирование объемно-планировочного решения особняка устройством железобетонной лестницы в северо-западной части здания. «В соответствии с утвержденным перечнем помещений, необходимых для открытия гостиницы, в новой части здания были устроены общий зал, комнаты для приезжающих, ресторация». В результате, объемно-планировочная композиция городской усадьбы получила целостность и законченный вид (рис. 3).

М. Д. Мередин в начале ХХ века, но уже после 1910 года, еще раз перестраивает особняк, соединяя его с лавкой галереей-переходом, устраивая ее на устоях каменных ворот – так фасадная часть комплекса приобрела свой окончательный вид.

Весной 1905 года в меблированных комнатах М. Д. Мередина почти на месяц останавливался студент Петербургского технологического института, будущий писатель А. Н. Толстой, который был отправлен в Невьянский завод на практику.

После Октябрьской революции в особняке М. Д. Мередина продолжает функционировать гостиница. Об этом в протоколах заседаний Временного Военно-Революционного комитета Невьянска в 1919 году сделаны соответствующие записи,. Марк Мередин жил в своём доме вплоть до 15 марта 1921 г., когда он скончался от паралича и был похоронен на старообрядческом кладбище.

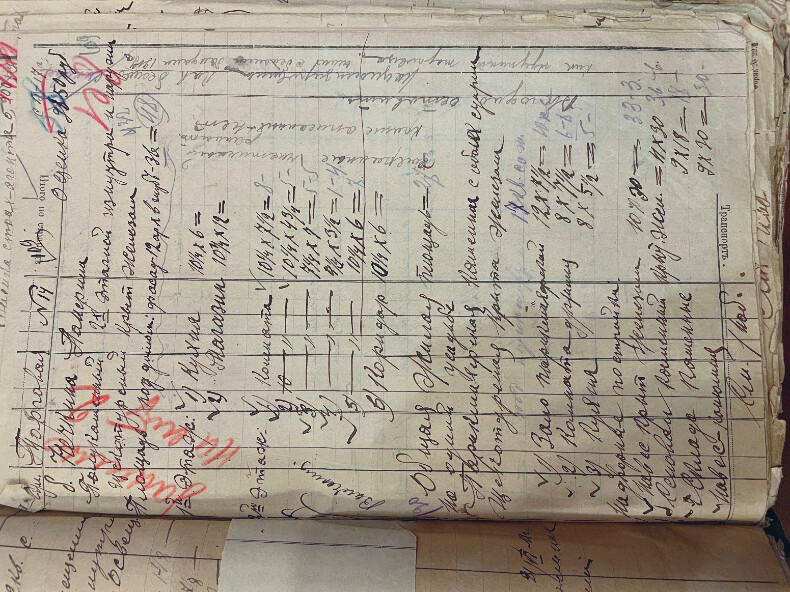

Наиболее полным представляется описание усадьбы Марка Даниловича Мередина, взятое из «Описи бумаг, находящихся в деле Комиссии, состоявшейся в 1923 году», которая хранится в Нижнетагильском государственном историческим архиве. В документе описывается бывший Мередина Марка Даниловича дом, (бывшие меблированные комнаты): «Каменный 2-этажный с подъездом, крыт железом. Общей всей усадьбы 380 кв.с. Надворные постройки: сеновал 33 кв.с., под ним 2 каменные кладовые по 12 кв.с., 2 навеса крыты железом, конюшня, баня бревенчатая, 2 навеса. Под домом 4 кладовых. Площадь под домом 70 кв.с. Площадь 2 этажей 271 кв.с. Комнат 10, номеров 15. Общая жилая площадь 50 кв.с. Материал стен – каменный оштукатуренный. Материал кровли – железный. Теплых уборных 3. Исправный ремонт крыши, застекленные рамы». Взят на учет 1919 г., муниципализирован. После национализации в 1923 году Горисполком города Невьянска передает усадьбу М. Д. Мередина для размещения телефонной станции, о чем в Протоколе № 39 заседания Горисполкома сделана соответствующая запись.

Усадьба П. А. Нечкина: портрет на фоне эпох

Больше напоминая принцип строительства доходных домов Петербурга, чем традиционную усадебную застройку Урала, к каменному особняку М. Д. Мередина вплотную примыкает каменное здание другой усадьбы, образуя вместе единый фасадный фронт (рис. 4). Владелец второй усадьбы – купец Панфил (Памфил) Алексеевич Нечкин.П. А. Нечкин владел пятью торговыми лавками, был членом Торгово-промышленной группы, действовавшей в Невьянске до 1918 г. Торгово-промышленная группа объединяла более семидесяти предпринимателей Невьянска. В 1920 году П. А. Нечкин был лишен избирательных прав, а его имущество было национализировано, т. к. он был причислен к кругу лиц, сочувствующих или бежавших с белой армией, а его сын числился белым офицером.

Из «Описи бумаг, находящихся в деле Комиссии, состоявшейся в 1923 году», (Нижнетагильский государственный исторический архив), мы узнаём, что по адресу ул. Торговая, № 14 изымается усадьба, принадлежавшая Памфилу Алексеевичу Нечкину. По данным описи в усадьбу входили: «Полукаменный 2-этажный дом, изнутри и снаружи штукатурен, крыт железом. Площадь под домом 12х36=48 кв.с. 1 этаж: кухня, магазин. 2 этаж: 5 комнат, коридор. Общая жилая площадь 27 кв.с. На одной усадьбе парикмахерская каменная, с обеих сторон штукатурена, крыта железом. Зало парикмахерское, комната для крашенья, кухня. Под парикмахерской 17 кв.с. Надворные постройки: навес крыт железом, сеновал каменный крыт железом, 2 склада каменных, навес-конюшня» (рис. 5).

Таким образом, в результате проведенных исторических исследований установлен пообъектный состав усадьбы.

После национализации здания обеих усадеб начинают жить новой жизнью. В неустановленный период, но не позднее 1939 года, в зданиях усадеб П. А. Нечкина и М. Д. Мередина разместилась поликлиника. В этот период происходит, вероятно, объединение зданий особняка М. Д. Мередина и строения усадьбы П. А. Нечкина (бывшей парикмахерской) – выполняются сквозные проемы в смежных стенах, что ошибочно позволило считать в дальнейшем одноэтажное каменное строение (дом П. А. Нечкина) флигелем или частью особняка М. Д. Мередина.

Изменения происходили не только в пользовании, но и во внешнем облике объекта. Наиболее «пострадавшим» от изменений можно считать дом П. А. Нечкина, который в начале XX века утратил свой облик объекта «классицизма» и приобрел упрощенные черты стиля «модерн» (рис. 6).

В 1995 году новый пожар нанес непоправимый ущерб объекту и сейчас от него остались лишь каменные стены с архитектурным декором, свидетельствующим о былом великолепии.

Анализ требований к построению музейной экспозиции с целью соотнесения внутренней логики здания и выставочной концепции и возможностью изменения объемно-планировочных решений истори-ческого объекта для приспособления под музейную функцию

Главная отправная точка, отмеченная архитектурным критиком Х. Ибелингсом в проекте приспособления здания Генерального штаба, разработанном «Студией 44» – «решение работать с логикой существующего здания, не прибегая к стилевой имитации» [8]. Такая отправная точка важна при любой правильной концепции приспособления здания. Внутренняя логика объекта (или, говоря языком архитектурной критики, объемно-планировочная структура), сложившаяся за многовековой «период бытования» здания, сама по себе является историческим памятником, памятником образа жизни, и должна служить логике создания музейных пространств. Особенностью музея в историческом здании служит то, что помимо демонстрации музейных экспонатов посетителю демонстрируются логика, смыслы, стиль, декорации определенной эпохи. На мой взгляд, при проектировании выставочной концепции необходимо учитывать планировочную логику объекта.Чаще всего в исторических зданиях встречается анфиладный тип планировки, что удачно для выставочных проектов, создаваемых в области изобразительного искусства. Выставочные пространства перетекают последовательно из объема в объем. Залы «нанизываются» один на другой, позволяя формировать выставку по принципу объединения экспонатов по временному отрезку или по автору. В Ансамбле Мередина-Нечкина внутренняя организация пространства абсолютно иная. Здание имело квадратную планировку с центральной парадной лестницей и «прирощенные» к первоначальному зданию инородные, отличные от первоначального исторического архитектурные объёмы. Планировочная структура объекта имеет сложную историю и складывалась на протяжении XVIII-XX веков. Эту историю позволили воссоздать исторические и натурные исследования объекта, проведенные по заказу СОКМ (автор исследовательской работы архитектор Ю. Удалова) на протяжении 2019-2022 годов.

Исследования сохранившихся фотоматериалов и обследование фактических оконных проемов сохранившихся участков позволили также воссоздать исторические фасады максимально достоверно (рис. 7).

Однако, генерируя внутреннее пространство, в проекте удалось использовать не только горизонтальную логику пространства, но и вертикальную организацию зданий. Здания решены в два этажа, однако часть объекта, где была расположена парикмахерская, выполнена с перепадом отметок, это видно по воссозданному в проекте фасаду. Во внутреннем объеме выполнен специальный перепад перекрытий, позволяющий посетителю опуститься на историческую отметку балкона.

Центральный парадный вход с трехмаршевой лестницей, который будет бережно восстановлен, и несимметрично развивавшиеся в две стороны относительно особняка М. Д. Мередина объёмы продиктовали кольцевую структуру в организации выставочных пространств, что потребует особой логики организации экспозиции. Восстановленные объемы в габаритах постройки советского периода позволили спроектировать многофункциональный зал для дополнительных функций: организация лекций, мероприятий, сменных выставок.

Исторические исследования и соответствие «букве закона» выстроили своеобразную логику, в которой одно из зданий – лавка П. А. Нечкина – существенно обособлено от основного объема трех других зданий объекта, но было в советский период связано с ними узким деревянным переходом. Такая логика позволила вычленить административные службы, искусствоведов и выделить помещение для фондов в отдельный блок, при этом сохранить функциональную связь с основным выставочным пространством, воссоздав утраченный переход в исторических планировочных габаритах, но в современных материалах. Подобной логики (но в других масштабах) придерживался Ренцо Пиано в проекте культурного центра Жан-Мари Тьибау, Нумеа.

Обобщение опыта приспособления различных зданий к новой музейной функции, внедрения новых функций и новых форм в исторический объект

Музей в современном прочтении становится культурным центром – более, чем просто «хранилищем». Таким становится упомянутое выше здание ГЭС-2, и другие объекты авторства Ренцо Пиано, известного своими архитектурными проектами именно музеев. Об опыте проектирования ГЭС-2 сам автор говорит: «У здания много новых функций, но главная – привлекать людей. Одни придут сюда, точно зная, чего ищут, другие – просто так, из любопытства, но ведь на самом деле любопытство – это тоже двигатель культуры. Люди – важнейшая часть созданного нами пространства. Посетители, зрители, которые двигаются, перемещаются, рождая в пространстве новые конфигурации и новые картины, принося с собой свой взгляд, свою точку и угол зрения – это четвертое измерение архитектуры» [9].Формируя музей в историческом здании, важно, сохраняя логику организации исторического пространства, вычленить новые оси, новые движения, создать новые маршруты, при этом создавая человекоцентричное пространство, генерирующее новый опыт у зрителя. Внедряя новые формы и культурные слои взамен утраченных исторических артефактов, важно не заниматься имитацией старых форм, а гармонизировать новые формы и материалы с аутентичными.

Таким образом, концепции интеграции разных функций и форм получения человеком нового опыта, становятся интернациональной характеристикой современного музейного дела.

Внедрение современных инженерных требований, требований пожарной безопасности и требований для людей с ОВЗ при приспособлении под музейную функцию Объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Комплекс усадеб М. Д. Мередина и П. А. Нечкина»

Отдельного упоминания заслуживает исследовательская работа, проведенная нами при реализации противоаварийных мероприятий. В связи с тем, что ансамбль находится в руинированном состоянии, в 2021 году был проведен комплекс мероприятий, препятствующих дальнейшему разрушению объектов – укрепление стен, оконных проемов, расчистка территории. И вот в результате именно этой расчистки были обнаружены остатки исторических подвалов советского и досоветского периода, сведения о которых отсутствовали в сохранившейся документации на здания (планы БТИ и исследования, проведенные в 1991 году). Оперативное обследование остатков фундаментов позволило обосновать восстановление в исторических габаритах подвальных пространств, тем самым музей приобретает пространство для инженерных коммуникаций – узлов ввода, вентиляционных камер, климатического оборудования.Для организации доступа людей с ограниченными возможностями в проекте использованы входы на уровень пола с уровня земли, исключены крыльца со ступнями, отпадает необходимость строить пандусы. Такую возможность необходимо рассматривать при возможности рельефа, очень часто входы в исторические здания расположены достаточно низко в связи с ростом культурного слоя городов.

Каждый исторический объект уникален, поэтому нет единого рецепта и правил приспособления здания к современным музейным требованиям. Задача архитекторов, как в случае с приспособлением здания Генерального штаба «Студией 44» «дать неординарный ответ на вопрос от том, как музей может быть одновременно консервативным и прогрессивным, закрытым и открытым, предписывающим и многоликим» [10]. При приспособлении исторического здания всегда следует помнить о том, что здание как архитектурный объект само по себе является музейным экспонатом и организация выставочного пространства в нем не должна вступать в логическое противоречие с архитектурной оболочкой.

Заключение

Проведенное исследование опыта приспособления Объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Комплекс усадеб М. Д. Мередина и П. А. Нечкина» в городе Невьянске для размещения музея Невьянской иконы позволяет сформулировать следующие выводы, имеющие как теоретическую, так и практическую значимость для сферы управления культурой и музеефикации объектов исторического наследия.Теоретические выводы: приспособление объектов культурного наследия под музейную функцию является не тривиальной задачей, требующей комплексного подхода, учитывающего не только реставрационные и инженерные аспекты, но и историческую ценность объекта, его внутреннюю логику и современные требования к организации музейного пространства. Современный музей выходит за рамки простого хранилища и экспозиционного пространства, становясь местом для диалога, развития толерантности и получения нового опыта. Это требует от архитекторов и музейных работников гибкости в планировочных решениях и умения интегрировать новые функции (лекционные залы, библиотеки, пространства для публичных событий и пр.) в историческую структуру здания. При приспособлении объекта культурного наследия определяющим фактором является изучение истории объекта и его окружения [см. описанный нами опыт в 11]. Пренебрежение историческим контекстом может привести к утрате ценных элементов и искажению аутентичности здания. Необходимо больше комплексных исследований, посвященных практическому опыту адаптации исторических объектов к современным условиям.

Практические выводы: приспособление «Ансамбля «Комплекс усадеб М. Д. Мередина и П. А. Нечкина» стало примером консервативного прогрессивного подхода приспособлению объекта культурного наследия под музейную функцию. На основе детальных исторических исследований было принято решение о сохранении и акцентировании первоначальной структуры комплекса, состоящего из двух отдельных усадеб, объединенных в единое целое в XX веке. Процесс проектирования включал в себя не только реставрационные работы, но и археологические изыскания, позволившие выявить ценные артефакты, характеризующие историческое функционирование усадьбы. Обнаружение остатков кожевенного производства М. Д. Мередина, элементов дореволюционной канализации и фундаментов утраченных зданий позволило расширить экспозиционное нарративное повествование и создать более полное представление об истории места. Успешная реализация проекта приспособления объекта культурного наследия под музейную функцию требует тесного сотрудничества между архитекторами, реставраторами, историками, музейными работниками и представителями органов охраны культурного наследия. Комплексный подход учитывает все аспекты проекта и обеспечивает его соответствие требованиям сохранения исторической ценности объекта и современным стандартам комфорта и безопасности. Пример «Ансамбля «Комплекс усадеб М. Д. Мередина и П. А. Нечкина» может быть использован при разработке аналогичных проектов в других регионах России. Важно учитывать уникальные особенности каждого объекта культурного наследия и разрабатывать индивидуальные концепции музеефикации, позволяющие сохранить и популяризировать историческое и культурное наследие страны.

Успешное приспособление объектов культурного наследия под музейную функцию является важным фактором сохранения исторической памяти и повышения туристической привлекательности регионов. Необходимо и далее развивать теоретические и практические аспекты музеефикации, обмениваться опытом и разрабатывать инновационные подходы к сохранению и популяризации культурного наследия.